LES TEXTES DE LOI

En résumé

Nous nous intéressons ici à deux textes de loi structurants dans le développement de la biomasse énergie.

Le premier est constitué par la série de directives européennes sur les énergies renouvelables RED (RED, RED II, RED III). La RED II notamment, a ouvert en 2018 la possibilité de considérer l’électricité produite à partir de la combustion de bois comme “renouvelable” sous réserve de respecter des critères comme le maintien des stocks de carbone, la protection des forêts primaires et riches en biodiversité, ou encore des émissions de CO2 réduites de 70 à 80% par rapport à une production par énergie fossile. Grâce à une dérogation notamment portée par la France, les territoires ultramarins, et a fortiori la Guyane, peuvent bénéficier d’exemptions quant à ces critères, tout en bénéficiant de soutiens financiers publics au titre des énergies renouvelables.

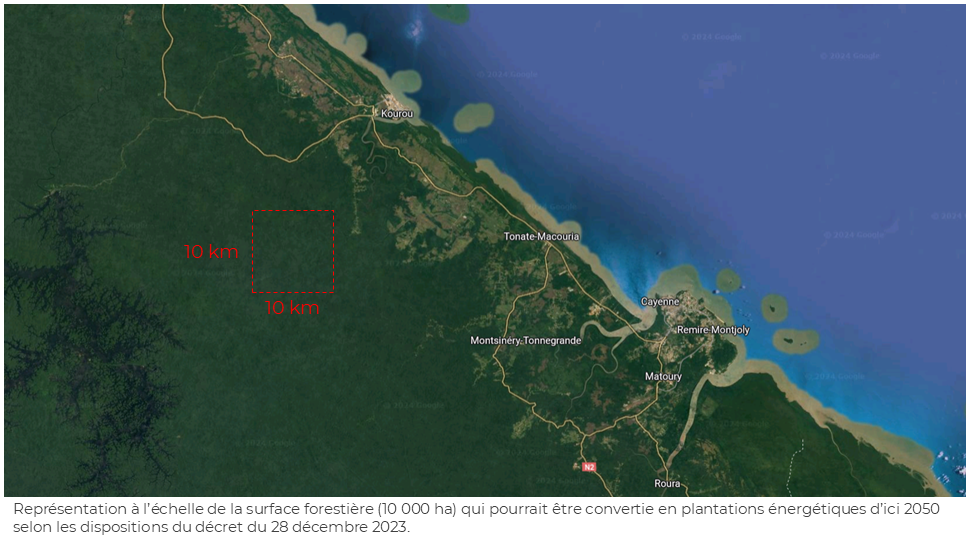

La RED II a été transposée dans le code de l’énergie français en 2021 et mise en application pour la Guyane à travers un décret paru en décembre 2023. Ce décret officialise l’utilisation de la biomasse issue de la défriche pour l’alimentation des centrales électriques guyanaises, en s’affranchissant de toute considération sur la biodiversité, le maintien de stocks de carbone ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il autorise en outre à convertir des forêts guyanaises en plantations énergétiques, dans des proportions pouvant atteindre 15% de la surface agricole guyanaise, soit jusqu’à 100 km² d’ici 2050. Enfin, le décret considère les bois ennoyés de Petit-Saut comme des résidus industriels, permettant leur exploitation sans aucune considération pour la biodiversité.

Le deuxième texte structurant est constitué par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la Guyane. Ce document, fruit de la collaboration de la CTG et de l’Etat, définit notamment les objectifs d’installation de moyens de production électrique. Surestimant les besoins du territoire, il valorise particulièrement la biomasse solide et vise à installer 60 MW d’ici 2030, une puissance électrique que les gisements de bois actuels ne peuvent pas couvrir. Aussi, la PPE prévoit de travailler au développement de plantations énergétiques, en dépit des alertes lancées par l’Autorité Environnementale. L’actuelle PPE est arrivée à échéance, loin de ses objectifs d’installation d’énergie renouvelable, et sa révision est en cours, entre les mains de l’Etat et de la CTG. Le public ne sera sollicité qu’en phase finale, par voie électronique, durant le premier semestre 2025.

Les directives RED

La directive sur les énergies renouvelables (“Renewable Energy Directive” – RED) constitue le cadre juridique pour le développement de l’énergie dite “propre” dans tous les secteurs de l’économie de l’UE et soutient la coopération entre les pays de l’UE en vue d’atteindre cet objectif.

RED – 2009

La première RED, parue en 2009, a introduit l’objectif contraignant de 20% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique européen d’ici 2020 et a défini des règles pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans ce cadre, la France s’est vue imposer une obligation de 23% d’énergies renouvelables dans son mix énergétique.

Dans cette directive, la Commission Européenne tente déjà de prévenir les conséquences néfastes du développement des bioénergies et indique en préambule du texte de loi :

“ L’accroissement de la demande mondiale de biocarburants [ie : bioénergies liquides destinées au transport] et de bioliquides [ie : bioénergies liquides destinées à la production d’électricité, de froid ou de chaleur], […] ne devraient pas avoir comme effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. Ces ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Dans la Communauté, les consommateurs jugeraient, en outre, moralement inacceptable que l’utilisation accrue de biocarburants puisse avoir pour effet de détruire des terres riches en termes de diversité biologique. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de prévoir des critères de durabilité visant à s’assurer que les biocarburants et les bioliquides ne peuvent bénéficier de mesures d’encouragement que lorsqu’il peut être garanti qu’ils n’ont pas été fabriqués avec des matières premières cultivées dans des zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières n’a pas altéré cette affectation. Les critères de durabilité devraient considérer que la forêt est riche en biodiversité lorsqu’il s’agit d’une forêt primaire […].”

La commission alerte également à l’époque sur le bilan carbone des bioénergies :

“Les sols ne devraient pas être convertis pour la production de carburants si leurs pertes de carbone, entraînées par la conversion, ne peuvent pas, dans un délai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la lutte contre le changement climatique, être compensées par des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants et de bioliquides. “

Aussi, pour prévenir toute dérive, la RED I édicte des critères pour savoir si l’utilisation des bioénergies liquides peut être considérée comme “durable” ou non. Cette classification est fondamentale car elle est notamment utilisée pour :

- mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable,

- déterminer l’admissibilité à une aide financière (aides à l’investissement, exonérations ou réductions fiscales, remboursements d’impôt, régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes) pour la consommation de biocarburants et de bioliquides.

Ainsi, la RED 2009 dédie son article 17 aux “Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides”, lequel stipule que :

“3. Les biocarburants et bioliquides [considérés comme durables], ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour :

a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ; […]

4. Les biocarburants et bioliquides [considérés comme durables], ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut : […]

b) zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ […]“

En revanche ce texte n’inclut pas la biomasse issue des forêts.

RED II – 2018

En 2018, la RED est révisée pour aboutir à un objectif de 32 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à l’horizon 2030. Malgré l’appel de près de 800 scientifiques présentant les risques pour les forêts, cette RED II permet aux bioénergies directement issues de la biomasse forestière de contribuer aux objectifs d’énergie renouvelable. Tentant d’empêcher le pire, le texte précise en préambule :

“Afin de garantir, malgré la demande croissante en biomasse forestière, que la récolte s’effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu’une attention particulière est accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et d’éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu’un suivi des stocks de carbone est effectué, il convient que les matières premières ligneuses ne proviennent que de forêts exploitées dans le respect des principes de gestion durable des forêts qui sont établis au cours de processus internationaux concernant les forêts, tels que Forest Europe, et qui sont mis en œuvre en vertu de législations nationales ou des meilleures pratiques de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement. Les opérateurs devraient prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable pour la production de bioénergie. […]”

Les critères de durabilité pour la biomasse agricole

La RED II introduit une distinction entre biomasse agricole (biomasse issue de l’agriculture) et biomasse forestière (biomasse issue de la sylviculture). En Guyane la biomasse agricole possède un lien fort avec la forêt, puisque les nouvelles parcelles de culture nécessitent une déforestation préalable. De plus, des plantations énergétiques relèveraient de cette catégorie en Guyane.

L’article 29 de RED II, dédié aux critères de durabilité pour la biomasse, contient deux paragraphes spécifiques à la biomasse agricole, le premier visant à protéger la biodiversité et stipulant que :

“3. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole [sont considérés comme durables s’ils] ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour :

a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

c) zones affectées :

i) par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

ii) à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, […] “

le deuxième visant à protéger les stocks de carbone et stipulant que :

“4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole [sont considérés comme durables s’ils] ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut :

a) zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année;

b) zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ; […]”

Les critères de durabilité pour la biomasse forestière

Concernant la biomasse issue de la sylviculture, l’article 29 de RED II précise que :

“6. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière [sont considérés comme durables s’ils] remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d’utiliser de la biomasse forestière issue d’une production non durable :

a) le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d’exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d’application de ces règles en vue de garantir :

i) la légalité des opérations de récolte;

ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte;

iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières;

iv) que l’exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives; et

v) que l’exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt; […]”

Afin de s’assurer du maintien des stocks de carbone, la directive précise au paragraphe suivant que :

“7. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière [sont considérés comme durables s’ils] répondent aux critères suivants sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) :

a) le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse forestière :

i) est partie à l’accord de Paris;

ii) a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN; ou

iii) dispose d’une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, applicable à la zone d’exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions;”

Émissions de gaz à effet de serre

Dans ce même article 29 de RED II, le texte de loi prévoit également, paragraphe 10, que l’utilisation de la biomasse permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette réduction doit être d’au moins 70% pour les centrales électriques mises en service à partir de 2021 et 80% celles mises en service à partir de 2026.

Dans le cas de bois ayant occasionné un changement d’affectation des sols sur un territoire d’outremer, cette réduction est calculée à partir d’une valeur de référence, fixée par convention à 763 gCO2eq/kWh. Les nouvelles centrales devraient donc émettre au maximum 152 gCO2eq/kWh.

Notons que les émissions du secteur électrique en Guyane oscillent en réalité ces dernières années entre 270 et 400 gCO2eq/kWh. Aussi, pour atteindre réellement pareil objectif, les nouvelles centrales guyanaises devraient plutôt émettre de l’ordre de 50 à 80 gCO2eq/kWh (pour comparaison, l’intensité carbone moyenne de l’électricité en France était de 32 gCO2eq/kWh en 2023).

L’exception des régions ultrapériphériques

Au prix d’un intense travail de lobbying, l’Etat et la CTG ont pu faire insérer dans la RED II, sous couvert d’indépendance énergétique et de soutien à l’innovation, une dérogation spécifique aux régions ultrapériphériques de l’Union Européenne, dont la Guyane fait partie. Le texte stipule ainsi que :

“13. […] les États membres peuvent déroger, pour une durée limitée, aux critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article en adoptant des critères différents s’appliquant :

a) aux installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour autant que ces installations produisent de l’électricité ou de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse; et

b) aux combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans les installations visées au présent alinéa, point a), quel que soit le lieu d’origine de cette biomasse, pour autant que ces critères soient justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer, dans cette région ultrapériphérique, l’introduction des critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article, et d’encourager ainsi le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.”

Dit autrement, pour une durée limitée mais indéterminée, la France peut, en outremer et a fortiori en Guyane, apporter une aide financière aux centrales électriques brûlant du bois provenant de n’importe quel pays et sans se soucier :

- de la régénération effective de la forêt après récolte,

- du maintien des stocks de carbone,

- du respect des zones de protection de la nature,

- de la préservation de la qualité des sols ni de la biodiversité,

ainsi qu’abattre des forêts primaires pour réaliser des plantations énergétiques sans se soucier de la disparition :

- d’importants stocks de carbone,

- de la biodiversité, quand bien même cela condamnerait des écosystèmes ou des espèces rares, menacés ou en voie de disparition (voire non inventoriés comme c’est souvent le cas en Guyane).

Enfin, en dérogeant au paragraphe 10, ces centrales ne sont même pas tenues de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

On notera que l’esprit de cette dérogation est complètement détourné par les projets de centrale électrique biomasse en Guyane. En effet, nous avons montré que plus des deux tiers de la biomasse mobilisée en Guyane est non durable et ne sera plus disponible d’ici deux décennies. Il n’est donc pas question pour les industriels ni la CTG “d’encourager le passage des combustibles fossiles aux combustibles durables issus de la biomasse” ni d’introduire ne serait-ce qu’un seul des critères de durabilité (régénération de la forêt, maintien des stocks de carbone, préservation de la biodiversité, …).

Remarquons enfin que cette dérogation ne permet toutefois pas à la France de comptabiliser cette production électrique dans ses objectifs d’énergie renouvelable.

RED III – 2023

Le texte RED III est approuvé en octobre 2023 et réhausse à 42,5% d’ici 2030, la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie. Notamment sous la pression de l’Interprobois guyanaise et de la CTG, cette révision conserve le bois énergie parmi les listes des énergies renouvelables.

L’utilisation “en cascade” du bois

Concernant la mobilisation de la biomasse, la RED III introduit notamment la notion d’utilisation “en cascade” :

“Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. Ce principe consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la biomasse en donnant la priorité, chaque fois que c’est possible, à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique, de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Cet alignement vise à garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent des régimes d’aide en faveur de la bioénergie, les États membres devraient donc tenir compte de la source de biomasse durable disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, de l’entretien des puits de carbone et écosystèmes forestiers nationaux et du principe de l’économie circulaire, du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, et de la hiérarchie des déchets […]”

Ce principe est traduit dans l’article 3 de RED III:

“Les États membres élaborent des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse […] afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :

a) produits à base de bois ;

b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;

c) réutilisation ;

d) recyclage ;

e) bioénergie ; et

f) élimination.”

Dit autrement, le bois ne doit être utilisé pour produire de l’électricité qu’en dernier recours. Le texte prévoit toutefois des dérogations à ce principe :

“lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique”

et

“lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues :

- d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque ;

- de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées ; ou

- de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.”

On pourrait considérer que la Guyane est concernée par ce dernier cas de figure mais il s’agit d’un raisonnement qui vient obérer la structuration d’une filière durable : l’utilisation énergétique de la biomasse étant en compétition avec son utilisation comme biomatériau, le développement des centrales biomasse freinera de facto le développement de la filière de bois d’œuvre.

Allant plus loin pour respecter l’utilisation en cascade, la RED III indique également que les centrales exclusivement électriques (donc non équipées de système de cogénération de froid ou de chaleur) ne doivent tout simplement pas bénéficier de soutiens publics :

“3 quater. Les États membres n’accordent pas d’aide financière directe :

- à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie ;

[…]

3 quinquies. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n’accordent pas d’aide nouvelle ni ne renouvellent d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques […]”

Mais elle introduit une dérogation spécifique aux régions d’outremer :

“ … à moins que ladite électricité […] [soit] produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.”

Les critères de durabilité pour la biomasse forestière

Biodiversité et protection des forêts

A l’article 29, la RED III renforce les critères de durabilité pour la biomasse forestière définis dans la RED II, en précisant que cette biomasse ne doit pas dégrader les forêts primaires, ni les transformer en plantations et qu’elle doit minimiser les impacts sur les sols, la biodiversité et les habitats :

“6. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière [sont considérés comme durables s’ils] remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d’utiliser de la biomasse forestière issue d’une production non durable :

a) le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d’exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d’application de ces règles en vue de garantir :

[…]

iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats”

Cette révision ajoute également un nouveau critère à savoir que la biomasse forestière ne doit pas provenir de forêts primaires ou de forêts très riches en biodiversité :

“vi) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres précisées dans ces paragraphes;”

sachant que les points a) et b) du paragraphe 3 concernent :

“a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;”

Émissions de gaz à effet de serre

Concernant les réductions d’émissions de gaz à effet de serre, le texte accélère les objectifs en faisant passer du 01/06/2026 au 20/11/2023 la date à partir de laquelle les nouvelles centrales ont l’obligation d’émettre 80% de moins de gaz à effet de serre que la valeur de référence.

Les centrales de 10 MW thermique ou plus (soit une puissance électrique de l’ordre de 3 MW) mises en service avant cette date doivent afficher une réduction d’au moins 70% d’ici le 31/12/2029 et 80% à partir du 01/01/2030.

Enfin celles mises en service avant le 01/01/2021, doivent afficher une réduction de 80% après 15 ans de fonctionnement, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029.

L’exception des régions ultrapériphériques maintenue

Les mécanismes présentés ne sont pas applicables en Guyane, la dérogation pour les régions ultrapériphériques introduite la RED II ayant été conservée dans le nouveau texte.

Aussi, tout comme pour la RED II, la France peut, en outremer et a fortiori en Guyane, pour une durée limitée mais toujours indéterminée, apporter une aide financière aux centrales électriques brûlant du bois provenant de n’importe quel pays et sans se soucier :

- de la régénération effective de la forêt après récolte,

- du maintien des stocks de carbone,

- du respect des zones de protection de la nature,

- de la destruction de forêts primaires,

- de la préservation de la biodiversité,

- de la préservation de la qualité des sols,

- ni des émissions de gaz à effet de serre.

Le texte ajoute même à la liste des installations pouvant déroger à ces critères celles qui “produisent des biocarburants”, ces derniers étant définis comme des “carburants liquides utilisés pour le transport et produits à partir de la biomasse”. Le texte ouvre ainsi la porte à des productions de biomasse à des fins non électriques, comme le transport terrestre ou le spatial.

Le décret biomasse

Le volet durabilité des bioénergies de la RED II a été transposé dans le droit français en mars 2021, à travers un nouveau chapitre du code de l’énergie intitulé “Les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé”. Le dernier article de ce chapitre ouvre, conformément aux dispositions de la RED II, la possibilité aux territoires français d’outremer de “déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre” s’agissant de l’utilisation de “combustibles ou carburants solides ou gazeux” à des fins de production électrique. Cet article permet donc de déroger aux critères européens pour utiliser du bois guyanais pour produire de l’électricité mais pas pour alimenter des centrales à biomasse liquide comme le Larivot.

Restait alors à produire le décret d’application qui a été travaillé en 2022 et 2023. Malgré une consultation publique qui a révélé la tonalité “globalement très négative” des 255 contributions reçues, le décret 2023-1367, “définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s’appliquant dans les territoires d’outre-mer”, est entré en vigueur le 28 décembre 2023.

Ce document de cinq pages contient quatre articles, les deux premiers concernant la Guyane. Il exploite, pour la biomasse solide et gazeuse, les dérogations ouvertes par la REDII. Ce décret ne s’applique donc pas à la biomasse liquide (qui pourrait concerner l’alimentation du projet du Larivot).

Premier article

Le premier article a pour objectif de permettre de subventionner à la fois le bois énergie issu des défriches et la biomasse issue de plantations énergétiques. Dans sa première partie, il explicite l’utilisation de toutes les possibilités de dérogation ouvertes par la RED II.

Dérogation sur les capacités de régénération de la forêt

Dans son premier paragraphe, l’article 1 permet de pouvoir utiliser dans les centrales biomasse, le bois issu des diverses défriches :

“La biomasse forestière issue d’opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais, quelle que soit la destination des terres défrichées, n’est pas tenue de respecter les critères énoncés à l’article L. 281-9 du code de l’énergie“

lequel article reprend les termes de la législation européenne concernant la biomasse forestière :

“1° La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d’un pays qui dispose d’une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d’exploitation et de systèmes de suivi et d’application de cette législation ou, à défaut, provenir d’une zone d’approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir :

1° La légalité des opérations de récolte ;

2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;

3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ;

4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;

5° Le maintien ou l’amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.”

Dérogation à la protection des forêts primaires et de la biodiversité

Ce même premier paragraphe reprend les termes de la RED II afin de permettre la création de plantations énergétiques (dont les produits seront qualifiés de “biomasse agricole”) en lieu et place des forêts de Guyane :

“2° La biomasse agricole produite sur le territoire guyanais peut provenir des terres qui, au 1er janvier 2008 ou ultérieurement, relèvent des catégories de terres 1°, 2°, et 4° du I […] de l’article R. 281-2 du code de l’énergie.”

correspondants à

- “1° [forêts primaires ou autres surfaces boisées primaires, composées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication manifeste d’intervention humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante],

- 2° [forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;

- et 4° b [prairies de plus d’un hectare présentant une grande valeur en matière de biodiversité] du I de l’article R. 281-2 du code de l’énergie ;”

Dérogation aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Tirant toujours profit des dérogations permises par la RED II, le décret indique que l’électricité tirée de la biomasse solide en Guyane n’est pas tenue de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre :

“La production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse forestière ou de la biomasse agricole bénéficiant des dérogations mentionnées au 1° et au 2° du présent I n’est pas tenue de respecter les critères de réduction d’émission de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 281-6 du code de l’énergie.”

article qui réclame, conformément à la RED II :

“[une] réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles d’origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

Ce pourcentage minimal est porté à 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.”

Et pour cause, la combustion de bois pour la production d’électricité est aussi polluante que celle de charbon, la pire des énergies en termes d’impact sur le changement climatique (voir notre article dédié aux impacts) !

Limites d’exploitation

Enfin ce même article introduit un premier garde-fou, à savoir que seule la biomasse issue de défriches conformes au schéma d’aménagement régional pourra être subventionnée :

”pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 281-12 du code de l’énergie, la biomasse forestière issue d’opérations de défrichement ou de déboisement sur le territoire guyanais et utilisée dans les installations produisant de l’électricité ou de la chaleur ou du froid et dépassant les seuils prévus au I de l’article L. 281-4 du même code n’est considérée comme durable que si la preuve est apportée que les opérations dont elle est issue ont été opérées conformément à la réglementation en vigueur et, pour les opérations de défrichement ou de déboisement à vocation agricole, que si ces dernières ont été réalisées dans des zones dédiées à l’agriculture conformément au schéma d’aménagement régional.”

l’article L.281-12 étant relatif à :

“[l’]ouverture de droit aux aides publiques et avantages fiscaux [pour l’utilisation de biomasse dérogatoire] dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l’article L. 281-11.

En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer l’introduction des critères auxquels ils se substituent et d’encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.”

On notera encore une fois qu’il n’est en réalité nullement question en Guyane de passer de combustibles non durables à des combustibles durables.

Enfin, ce premier paragraphe intègre une limite à la surface des plantations énergétiques :

“la biomasse agricole produite sur le territoire guyanais et utilisée dans les installations produisant de l’électricité ou de la chaleur ou du froid et dépassant les seuils prévus au I de l’article L. 281-4 du même code n’est considérée comme durable que si la conversion en terre agricole, lorsqu’elle a eu lieu après le 31 décembre 2022, a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur, si les terres agricoles exclusivement dédiées à la production de biomasse utilisée à des fins de production d’énergie ne dépassent pas 15 % de la « surface agricole utilisée » du territoire, et si la « surface agricole utilisée » à vocation alimentaire reste au-dessus d’un rapport de 12 hectares pour 100 habitant.”

Pour donner quelques ordres de grandeur, la surface agricole utilisée en hexagone est de l’ordre de 40 ha/100 habitants. Par ailleurs, avec 300 000 guyanais sur le territoire, les conditions du décret autoriseraient à remplacer dès aujourd’hui 6300 ha agricoles par des plantations énergétiques. Et si le scénario démographique haut de l’INSEE de 513 000 habitants en 2050 se concrétise, plus de 10 000 ha pourraient être consacrés à des cultures énergétiques, une surface quatre fois supérieure à la superficie de Cayenne.

Durée de la dérogation

Cet article arrête la durée de la dérogation :

“Les dérogations prévues au I du présent article sont applicables au plus tard jusqu’en 2047.”

Ce qui permet d’exploiter une centrale ouverte en 2022 pendant 25 ans, démontrant que l’objectif de la dérogation n’est pas d’assurer une conversion des centrales guyanaises vers des approvisionnements durables, comme l’entendaient les textes européens, mais de rentabiliser les investissements des industriels.

Obligation des industriels

Le premier article se conclut par des encadrements de l’utilisation de la biomasse pour les industriels. Il stipule l’obligation de présenter tous les ans “un bilan quantitatif complet de leur approvisionnement en combustible” qui comprendra les “volumes et quantités d’énergie relatifs aux combustibles ou carburants issus de la biomasse bénéficiant des dérogations […] avec l’indication de la nature du combustible et de la commune d’origine.”

Les industriels doivent également, au plus tard cinq ans après la mise en service, présenter “un rapport décrivant la trajectoire de diminution, cohérente avec l’échéance [de 2047], de la consommation de combustibles ou carburants”. Encore une fois, l’approvisionnement des centrales reposant sur des réserves non renouvelables, difficile de comprendre comment les industriels pourront présenter un plan visant à s’alimenter en biomasse durable… si ce n’est en fermant simplement les centrales en 2047, une fois les investissements rentabilisés.

Ces bilans devront être “publiés sur le site internet des services de l’Etat en Guyane, assortis d’un avis des services de l’Etat sur leur contenu”.

Deuxième article

Le deuxième article du décret est le dernier concernant la Guyane. Il est propre au cas de l’utilisation des bois ennoyés de Petit-Saut et se résume à ces quelques lignes :

“Art. 2. – En application du II de l’article L. 281-4 du code de l’énergie, la biomasse issue de la retenue hydroélectrique de Petit-Saut en Guyane est considérée comme un résidu d’une activité de production énergétique et ne doit remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6 du même code.”

L’article L281-4 précise en effet que :

“les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre”

à savoir, conformément à la RED II, que cette réduction doit être :

“d’au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles d’origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

Ce pourcentage minimal est porté à 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.”

Très concrètement, en appliquant les règles de calcul de la RED II présentées plus haut, cela signifie que la centrale de SBE doit émettre au maximum 228 gCO2eq/kWh. Or nous avons vu que la combustion de bois pour la production d’électricité émettait autant de gaz à effet de serre que les centrales à charbon, de l’ordre de 1500 gCO2eq/kWh ! C’est pourquoi nous considérons que ce projet est incompatible avec la réglementation française.

Par ailleurs, en qualifiant les bois de Petit-Saut comme de simples “résidus”, le décret fait totalement fi de l’extraordinaire biodiversité, parfois intégralement protégée, qui a repeuplé le lac depuis trente ans.

Maiouri Nature Guyane et Guyane Nature Environnement engagent un recours contre ce décret

Fort de ces constats, les associations Maïouri Nature Guyane et Guyane Nature Environnement ont engagé un recours contre ce décret.

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)

L’actuelle PPE

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un dispositif qui a été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Plusieurs PPE doivent être élaborées en France : une pour la France métropolitaine, et une dans chaque zone non interconnectée au réseau électrique de l’hexagone. En Guyane, c’est l’État et la collectivité territoriale de Guyane (CTG) qui sont chargés de co-élaborer la PPE.

La PPE a pour mission d’évaluer les besoins du territoire en énergie, puis de déterminer les actions prioritaires pour permettre d’y répondre en termes d’infrastructures de production d’énergie, d’extension des réseaux électriques, de réalisation d’études.

La PPE en cours couvre la période 2016-2023. Elle traite de la garantie de la sécurité d’approvisionnement énergétique, de l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’électricité, de l’amélioration de l’accès à l’énergie dans les communes de l’intérieure et enfin du soutien des énergies renouvelables ; avec un volet spécifique pour la biomasse.

Alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte susnommée impose de “parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables” d’ici 2030 dans les territoires d’Outre-mer, la PPE de Guyane ne s’est concentrée que sur l’énergie électrique, soit environ un quart de l’énergie consommée en Guyane (voir notre article sur l’énergie).

Demande électrique

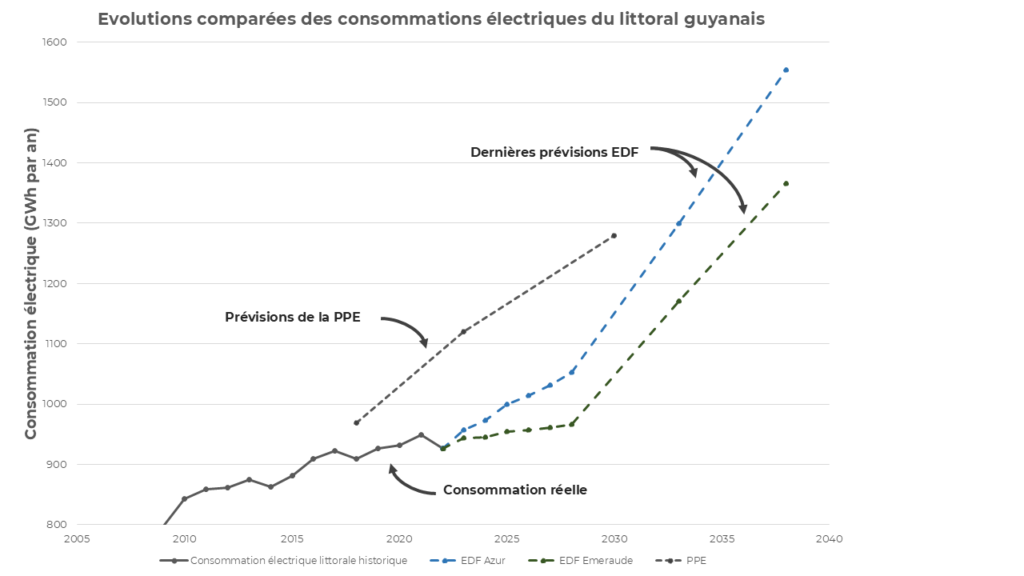

Pour l’estimation de la demande électrique à venir, la PPE se base sur les “bilans prévisionnels” d’EDF. Celui-ci estimait à la rédaction de la PPE, à 1280 GWh la consommation électrique de la Guyane d’ici 2030, avec des points d’étape à 969 GWh en 2018 et 1120 GWh en 2023. Nous avons montré dans cet article que ces volumes sont largement surestimés, notamment en 2023 où la consommation était 20% inférieure aux prévisions de la PPE !

D’ailleurs l’Autorité Environnementale (AE), saisie par le ministère de l’environnement dans le cadre de la PPE, a épinglé dans son avis ces prévisions en considérant que “les enjeux liés à l’effacement ou au pilotage de la demande sont pratiquement absents du projet” et a souligné les écarts entre prévisions et véritables consommations. Aussi elle “recommande de ne pas inféoder le choix du scénario de consommation d’électricité à la seule question du dimensionnement des moyens de production électrique, et d’exposer les raisons, notamment environnementales, des choix opérés relatifs au réseau.”

Les ambitions de l’actuelle PPE pour la biomasse solide

Les ambitions de l’actuelle PPE pour la biomasse solide

La biomasse solide bénéficie d’un net traitement de faveur au sein de la PPE. Le document présente en effet la biomasse comme “la filière EnR [(énergies renouvelables)] d’avenir [ ; ] vraie filière industrielle, créatrice d’une activité économique et d’emplois à haute valeur ajoutée pour le territoire.” et lui consacre une annexe dédiée de 7 pages. Le terme “biomasse” apparaît ainsi 77 fois, soit quasiment toutes les deux pages, là où le mot “solaire” apparaît 40 fois, “fil de l’eau” 15 fois et “éolien” 12 fois.

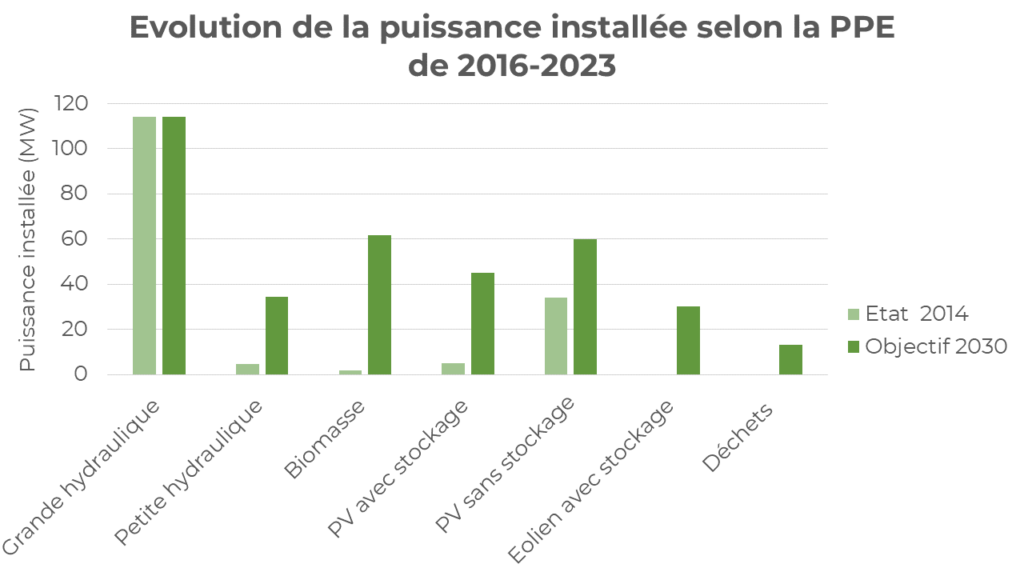

Ainsi l’actuelle PPE mise sur un très fort développement de la biomasse et du photovoltaïque (PV) avec stockage. Avec seulement 1,7 MW de centrales électriques installées en 2014, la PPE planifie de multiplier par plus de 35 la puissance installée en Guyane en 15 ans, pour atteindre 60 MW.

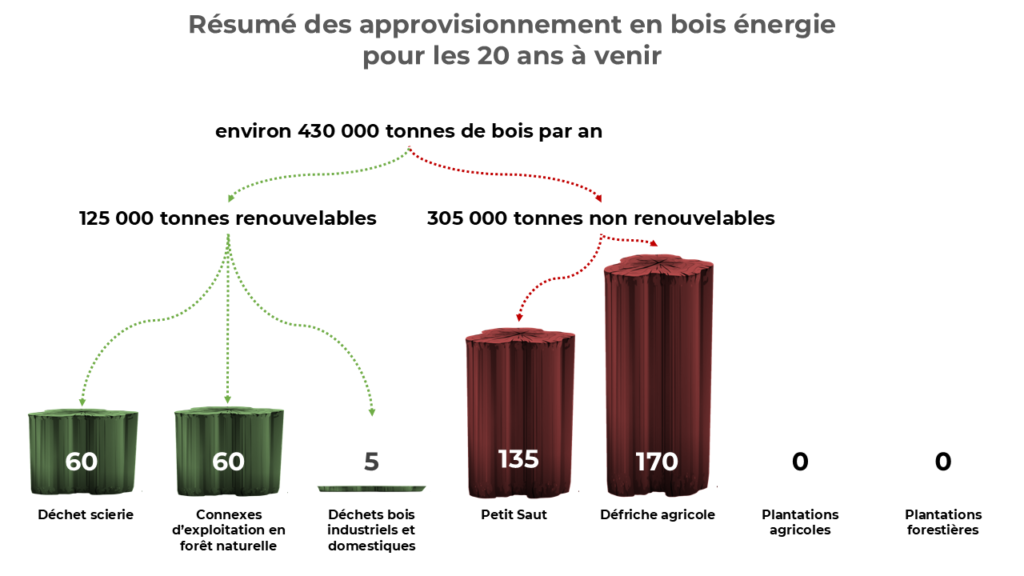

Comme présenté dans notre article sur les approvisionnements en biomasse, pour fonctionner à plein régime ces 60MW engloutiraient de l’ordre de 700 000 tonnes de bois chaque année. Or les gisements disponibles peineraient déjà à couvrir 400 000 tonnes. La seule issue pour alimenter la puissance définie par la PPE consiste alors à développer des plantations dédiées à l’énergie, ce que le texte explicite.

La PPE prévoit 4 axes de travail pour la biomasse :

- axe 1 : poursuivre l’amélioration des connaissances (impacts, contraintes d’exploitation et de mise en valeur de la biomasse, études sur les ressources potentielles), notamment réaliser une étude de l’évaluation du potentiel de la Guyane en termes de développement de la production d’électricité à partir de biomasse issue de cultures énergétiques.

- axe 2 : poursuivre la prospective concernant l’aménagement du territoire notamment l’aménagement agricole ;

- axe 3 : poursuivre l’accompagnement des acteurs ;

- axe 4 : créer des conditions tarifaires favorables au développement de la filière.

Comme on peut le voir, la faisabilité technique et financière sont au cœur des préoccupations. Le texte souligne d’ailleurs que “les projets de biomasse doivent mobiliser d’importants investissements (10 M€/MWe). Ainsi, la filière biomasse énergie doit bénéficier d’une politique de soutien en matière de tarif de rachat et d’investissement. Sans ce soutien, les projets ne pourraient émerger.” D’où l’intérêt pour les promoteurs de la biomasse de déroger à la réglementation RED et de pouvoir bénéficier de subsides au titre des énergies renouvelables. La PPE explicite divers dispositifs de financement :

- défiscalisation de l’Etat,

- aides de la Région,

- aides de l’ADEME,

- aides à l’achat d’engins (besoins de l’ordre de 3M€ par entreprise pour l’approvisionnement et fourniture de biocombustible par exemple),

- aides du FEDER,possibilités d’emprunt à des taux bas préférentiels (Banque publique d’investissement) en complément du tarif d’achat négocié.

A contrario, les impacts environnementaux ne sont pas explicités ; seule la nécessité de réaliser une “étude comparative entre le bilan gaz à effet de serre de la défriche agricole avec brûlage en parcelle et la combustion en centrale” est mentionnée en annexe. A notre connaissance, ce travail n’a toujours pas été réalisé dans les règles de l’art.

Le texte prévient également qu’il faut “éviter les effets pervers qui conduiraient les agriculteurs, dans le cadre de la valorisation de la défriche agricole, à déboiser des secteurs nécessaires au maintien des continuités écologiques (corridors, ripisylves, etc.)”

Enfin, on constate que le texte prévoit de réfléchir à la création de plantations énergétiques, dont nous avons démontré le caractère néfaste pour la biodiversité, le climat et les guyanais (voir notre article).

Les impacts environnementaux

La PPE est accompagnée de documents jugeant entre autres des impacts pour l’environnement. Ainsi l’Evaluation Environnementale Stratégique a jugé que la “mise en œuvre du plan de développement biomasse” était “risqué” au regard des enjeux environnementaux, du fait d’une “incidence négative avec risque moyen à fort” sur le “milieu naturel et la biodiversité”. Elle considérait en revanche que la filière aurait un impact positif sur l’agriculture, la filière bois et les émissions de gaz à effet de serre sans en apporter de preuve.

De son côté, l’Autorité Environnementale souligne que “selon le mode de production retenu, la production d’électricité par la biomasse peut contribuer à réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre ou, au contraire, être aussi émetteur que le thermique fossile tout en entraînant une diminution de la forêt primaire de Guyane”. Aussi elle “recommande de ne pas considérer la biomasse issue de défriche comme une énergie renouvelable, mais bien comme un sous-produit issu d’une autre activité, et de s’assurer que les financements ne servent pas indirectement à solvabiliser la déforestation ou la « défriche agricole ».

Ainsi elle “recommande de fournir une comparaison des différents moyens de production d’électricité, sur la base de critères environnementaux quantifiés, incluant notamment la consommation d’espace”.

La prochaine PPE

La PPE actuellement en vigueur couvre la période 2016-2023 aussi la prochaine PPE, couvrant la période 2024-2028 est en cours d’élaboration sous l’égide de l’Etat et de la Collectivité territoriale de Guyane. Cette révision a été initiée fin 2018 avec l’invitation d’acteurs du territoire à participer à des ateliers sur différentes thématiques (énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité d’approvisionnement…). Les citoyens ne sont invités à se prononcer sur le document qu’en phase finale, sous forme d’un recueil par voie électronique.