Quels sont les impacts de la biomasse énergie pour la Guyane ?

Nous avons vu que brûler du bois génère du CO2, et le principe des centrales à biomasse consistant à brûler du bois pour générer de l’électricité, ces centrales rejettent beaucoup de CO2. Notamment en raison des faibles rendements des centrales (seule l’énergie de 2 à 3 arbres sur 10 brûlés est réellement transformée en électricité1, le reste est perdu en chaleur), la production d’électricité par biomasse solide émet 50% de plus de gaz à effet de serre que les centrales à charbon2, ces dernières étant pourtant largement décriées pour leurs impacts climatiques. Environ 1,5 kilogramme de CO2 est relâché pour chaque kWh (kilowatt-heure)3 produit, ce qui fait des centrales électriques à biomasse ligneuse le mode de production électrique le plus émetteur de gaz à effet de serre qui soit (le charbon émet de l’ordre de 1 kgCO2/kWh, le pétrole de l’ordre de 0,7 kgCO2/kWh et le gaz est aux alentours de 0,5 kgCO2/kWh). C’est d’ailleurs pour cette raison que dans l’Union Européenne, il est interdit d’utiliser du bois pour produire seulement de l’électricité (interdiction qui ne concerne pas les territoires ultramarins sous le coup d’une dérogation spécifique, voir notre article sur les textes de loi).

Faut-il pour autant condamner l’intégralité des centrales électriques en Guyane ? Sur le territoire, des forêts sont abattues chaque année et beaucoup de bois est pour l’instant brûlé ou abandonné à l’air libre. Le changement d’usage des sols, les émissions de carbone et les atteintes à la biodiversité sont donc potentiellement déjà présentes. Aussi il convient d’examiner au cas par cas les impacts, pour chaque sources d’approvisionnement (voir notre article dédié pour en savoir plus) pour les centrales à biomasse énergie.

Les déchets et bois issus de la défriche

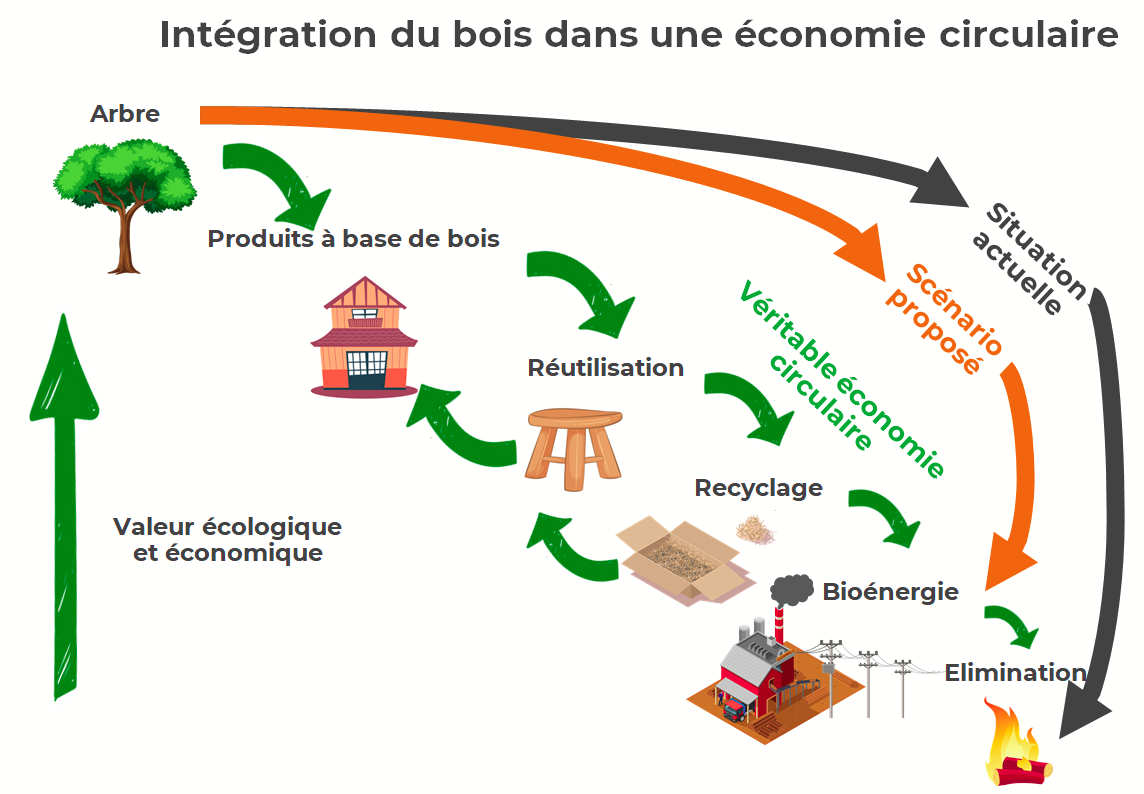

Une utilisation en cascade qui n’est pas respectée…

Pour l’instant, les déchets bois industriels ou domestiques sont majoritairement abandonnés en déchetterie voire sur la voie publique. Ils relâchent ainsi petit à petit le carbone qu’ils renferment, contribuant au changement climatique. Les brûler en centrale biomasse permet donc de récupérer une partie de l’énergie qu’ils contiennent, sans impacts supplémentaires sur l’environnement (changement climatique inclus) par rapport à la situation actuelle. Il en va de même pour les connexes d’exploitation forestière et les déchets de scierie qui étaient auparavant brûlés ou abandonnés sur place.

De la même façon, comme vu précédemment, de l’ordre de 1000 ha devraient être déboisés chaque année pour l’agriculture, ce qui a un impact direct et significatif sur les émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur la biodiversité. Plutôt que de brûler la biomasse sur la parcelle, il semble pertinent de le faire dans des centrales dédiées et de récupérer l’énergie dégagée.

Dans tous les cas, le bilan carbone de ces opérations est plus ou moins positif selon que la bioélectricité se substitue à de l’électricité produite au fioul ou d’autres moyens moins polluants.

Mais si cette utilisation est préférable aux méthodes antérieures, il existe d’autres utilisations du bois beaucoup plus vertueuses à tout point de vue. En effet, bien que cette proposition d’utilisation du bois soit décrite comme relevant de “l’économie circulaire” par les promoteurs de la biomasse énergie, nous avons vu qu’une utilisation “en cascade” du bois est recommandée par la commission européenne. Ainsi, en passant directement du stade de “produit bois” voire “d’arbre” à celui de “bioénergie”, la quasi-totalité de la valeur économique et environnementale de nos forêts est détruite.

… avec de lourdes conséquences pour le climat et l’économie

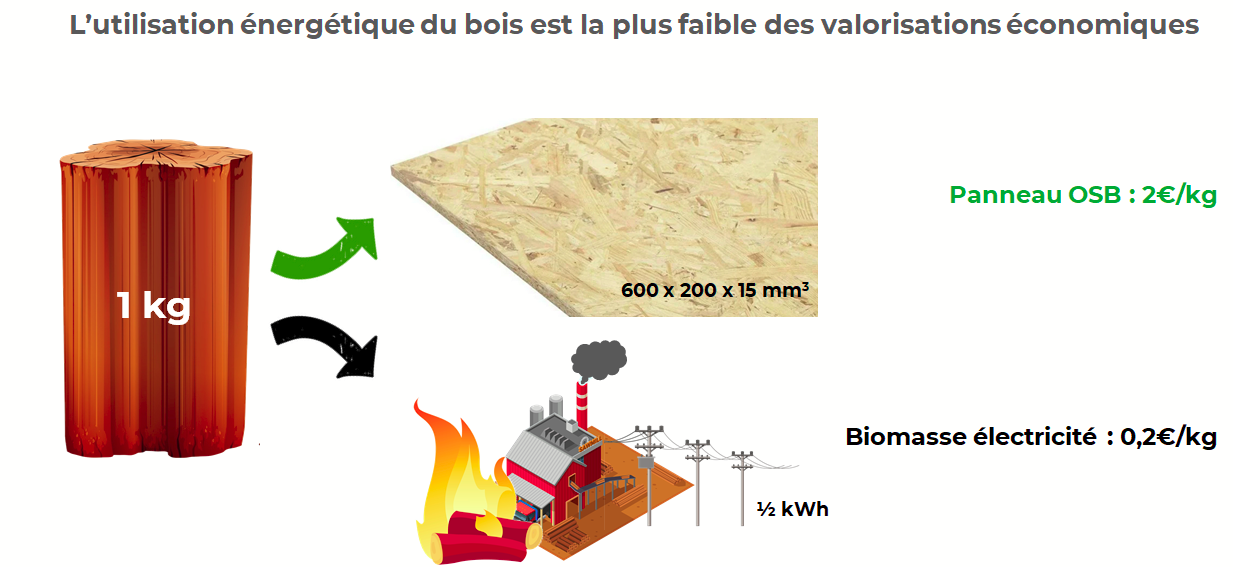

La combustion d’un kilogramme de bois (45% d’humidité) produit environ un demi-kilowattheure d’électricité (0,5 kWh), qui va être vendu pour une vingtaine de centimes d’euros (0,20 €) sur le réseau électrique. En parallèle, l’opération va relâcher 1 kg de CO2 dans l’atmosphère.

Si ce même kilogramme de bois est transformé en bois d’œuvre, 1 kg de CO2 reste à l’inverse « stocké » dans le produit final. Certes il faudra produire un demi-kilowattheure d’électricité, à partir de fioul dans le pire des cas, ce qui rejette 500g de CO2 dans l’atmosphère. Mais l’impact sur le changement climatique est malgré tout divisé par deux par rapport au scénario « biomasse énergie ».

De plus, valorisé sous forme de biomatériau, ce kilogramme générerait beaucoup plus de retombées financières. Un simple panneau de type OSB, fabriqué à partir de déchets de bois et qui fait partie des matériaux les plus bon marché, se vend de l’ordre de 2€/kg. Un kilogramme de bois génèrerait donc aisément 10 fois plus de richesse sous forme de matériaux que sous forme de bois énergie.

Bien sûr, il ne s’agit pas de promouvoir l’usage de centrales à fioul, mais de faire prendre conscience que même l’une des sources d’électricité les plus polluantes, peut mener à un meilleur bilan environnemental que les centrales à biomasse, si le bois de défriche est pertinemment valorisé. Et à l’heure actuelle, d’autres moyens de production d’électricité faiblement émetteurs sont disponibles (voir notre article sur les alternatives à la biomasse).

De manière plus quantitative, si la biomasse énergie remplaçait l’intégralité de la production électrique au fioul en Guyane (ce qui ne sera pas le cas), le gain carbone serait de 1,4 tCO2e/hab au maximum. Si par contre, ne serait-ce que la moitié des bois de défriche étaient transformés en produit bois, le gain climatique serait double, avec 3 tCO2e/hab évitées.

Il y a donc un énorme potentiel de lutte contre le changement climatique caché derrière l’utilisation du bois comme biomatériau plutôt que comme bioénergie.

Un appel à la défriche ?

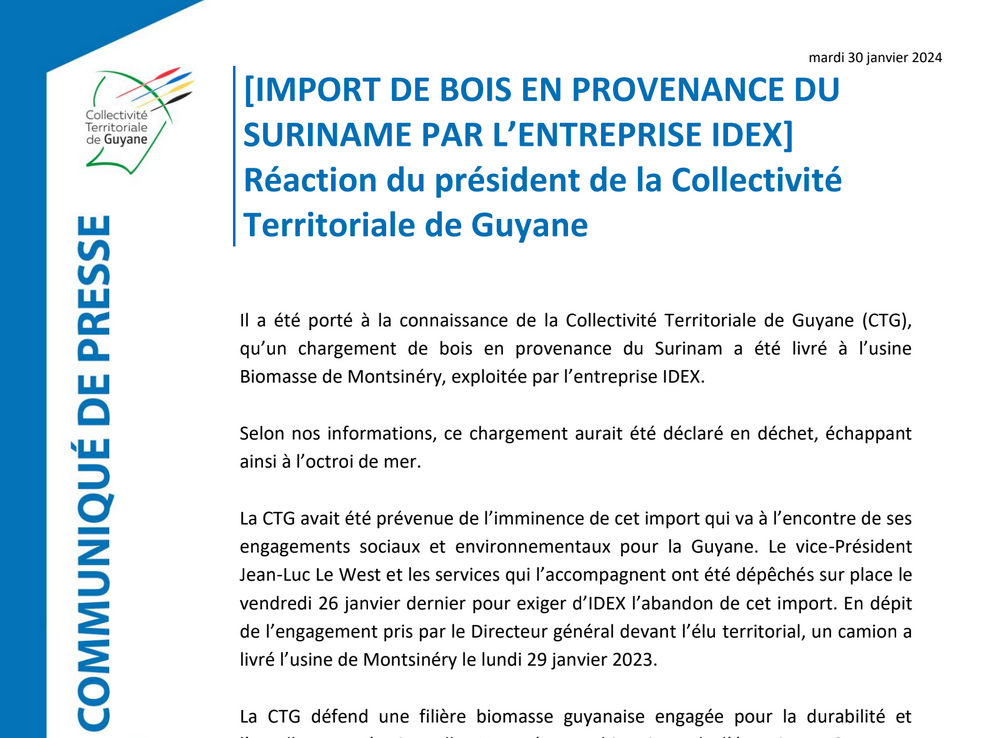

Enfin, on remarquera que pour l’instant défricher coûte de l’argent. Or le bois passant du statut de déchet à celui de combustible, il prend de la valeur ce qui peut encourager à défricher, en Guyane ou ailleurs. La filière biomasse souhaite mettre en œuvre des contrôles, avec notamment la numérotation de chaque import de bois et l’obligation pour les centrales d’indiquer la provenance de leurs combustibles. Mais dans un territoire où les services de l’État ont globalement des difficultés à assurer leurs missions, ce contrôle sera-t-il effectif ? Début 2024, alors qu’elle n’était pas encore inaugurée, la centrale IDEX de Montsinéry a fait importer illégalement du bois depuis le Suriname, illustrant d’emblée des brèches dans le système.

Extrait du communiqué de presse de la CTG du 30/01/2024

Les plantations énergétiques

Pour planter le bois énergie il faut commencer par déboiser une forêt naturelle. Ceci a un impact direct sur la biodiversité et aggrave toujours plus la crise du changement d’affectation des sols.

Quels impacts sur le changement climatique ?

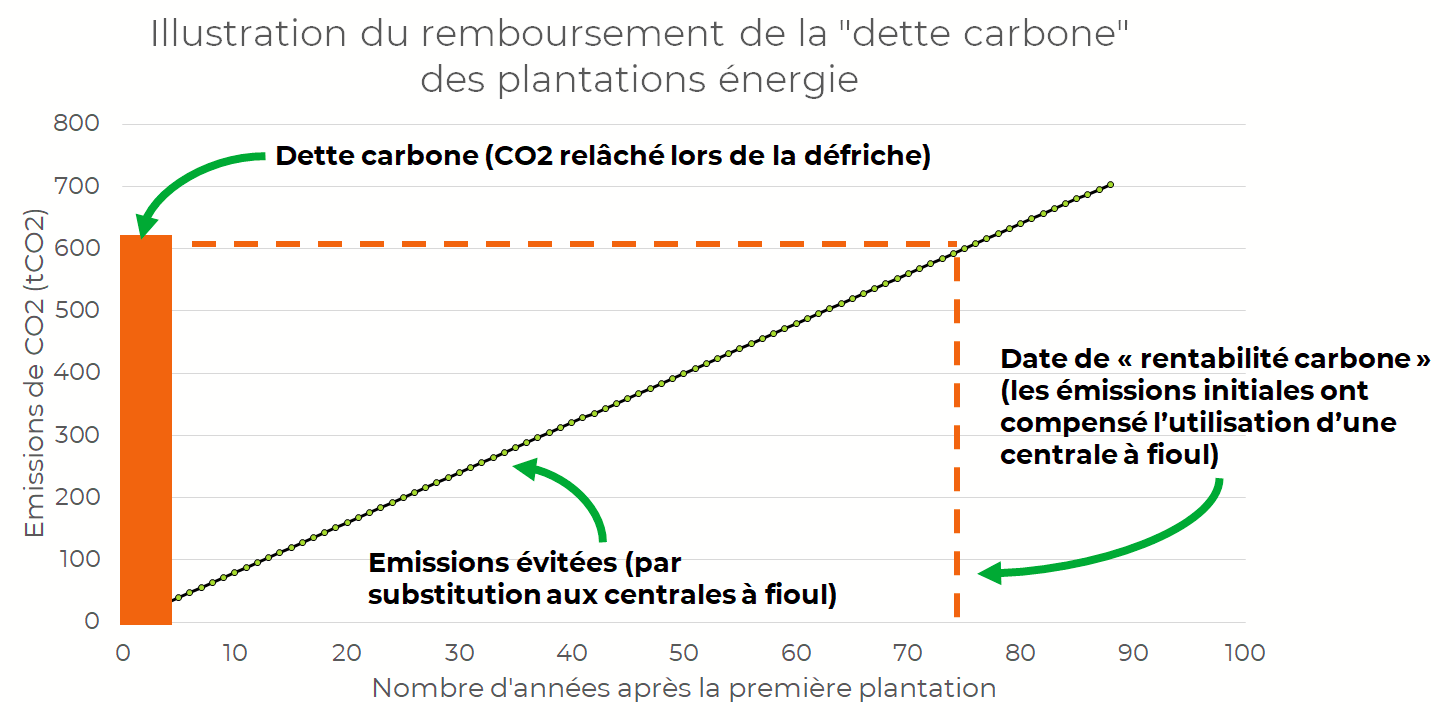

Concernant le changement climatique, nous avons vu que chaque hectare de forêt guyanaise contient énormément de carbone. Aussi, pour réaliser une plantation de biomasse énergie, il faut commencer par émettre énormément de gaz à effet de serre. Quel est alors l’intérêt ?

Une partie de l’électricité de Guyane provient actuellement de centrales fonctionnant au fioul (voir notre article sur l’énergie en Guyane), un mode de production qui émet également des gaz à effet de serre. En produisant de l’électricité avec de la biomasse on va remplacer une partie de cette électricité produite au fioul. Années après années, au fur et à mesure que les plantes énergétiques repoussent et continuent d’alimenter les centrales à biomasse, on “amortit” petit à petit la “dette carbone” que représente la déforestation initiale.

Ce concept pose plusieurs questions, notamment : à quelle date les plantations auront-elles remboursé leur dette ? Cette date dépend des émissions évitées et donc dépend de deux facteurs principaux :

- la quantité de biomasse que l’on produit chaque année sur une surface donnée,

- la production électrique à laquelle on se substitue.

La quantité de biomasse produite chaque année

Plus les plantations vont être productives, plus grande sera la part de production fossile à laquelle elles vont se substituer et plus vite la dette sera remboursée. Dans sa note de calcul sur le sujet, l’ADEME envisage que la dette carbone de plantations agricoles à base de bambou ou canne fibre soit effacée en 25 ans.

Pour ce qui est des plantations forestières, du fait de la plus faible vitesse de croissance des arbres, la dette est effacée beaucoup moins vite. Une estimation menée par l’Office National de Forêt et l’ADEME, concluait à ce qu’il faille plus d’un siècle pour effacer les émissions dues à la défriche initiale4. Une autre estimation, menée par une mission gouvernementale, estimait à l’aide d’hypothèses optimistes, que la dette serait effacée après une cinquantaine d’années. Nous notons toutefois que ces estimations ne prennent pas en compte le carbone qui est “exporté” sous forme de bois d’œuvre. Aussi, il serait nécessaire de réaliser un bilan carbone approfondi pour juger de la pertinence climatique des plantations forestières de bois d’œuvre.

Production électrique substituée

Il faut bien comprendre que le carbone relâché pendant la défriche est perdu tant qu’une nouvelle forêt n’aura pas remplacé la plantation. Une partie du carbone relâché lors de la création de la plantation restera donc pour des millénaires dans l’atmosphère, aggravant le changement climatique. Les plantations énergie ont intrinsèquement un impact négatif sur le climat. Du point de vue de la lutte contre le changement climatique, elles n’auraient d’intérêt que parce que sur le long terme elles permettraient une production d’électricité qui serait moins nuisible que celle actuellement en cours en Guyane.

Ainsi, pour l’heure, l’intégralité des bilans carbone basent leur comparaison sur le fait que les centrales à biomasse solide vont remplacer des centrales à fioul, un moyen de production très polluant (en intégrant les émissions liées à la production du carburant, on considère qu’elles émettent de l’ordre de 0,9 kCO2eq par kWh produit).

Par contre, à partir de 2026, la production électrique au fioul (Kourou, Dégrad des Cannes) devrait être bannie de Guyane pour être remplacée par la centrale du Larivot (voir notre article sur la production d’électricité par biomasse), laquelle va fonctionner, du moins dans un premier temps, grâce à des agrocarburants importés. A cette heure nous n’avons pas connaissance du bilan carbone de la centrale du Larivot, mais nous estimons qu’elle devrait rejeter de l’ordre de deux à trois fois moins de gaz à effet de serre que les centrales à fioul actuelles.

Ainsi, si la centrale du Larivot est 2 à 3 fois moins émettrice que celle de Dégrad-des-Cannes, alors la dette des plantations énergétiques mettra 2 à 3 fois plus de temps à s’estomper, c’est-à-dire de l’ordre de 50 à 75 ans.

Aggraver temporairement le changement climatique, une bonne idée ?

Le concept de dette carbone implique qu’avec le développement des plantations, pendant plusieurs décennies la Guyane émettrait plus de gaz à effet de serre que si elle conservait une production au pétrole. Cette stratégie revient à aggraver le changement climatique maintenant, dans l’espoir de mieux le combattre plus tard.

Aggraver le changement climatique maintenant signifie :

- accélérer la hausse des températures, donc diminuer le temps dont nous disposons pour nous adapter au changement climatique,

- nous rapprocher plus rapidement de points de bascule irréversibles, en diminuant nos marges de manœuvre,

- nous mettre en contradiction avec les objectifs français de réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre.

Ce point divise les scientifiques dans le monde qui, selon les paramètres de réchauffement climatiques considérés (dégâts pour les sociétés humaines, température moyenne en 2100, etc.), estiment que le remplacement de forêts naturelles par des plantations peut à terme être mieux… ou pire que l’utilisation de combustibles fossiles.

Dans tous les cas, il y a consensus sur le fait que ces plantations augmentent l’effet de serre et donc les effets du changement climatique. Le mieux est donc et d’arrêter la production d’énergie fossile et de laisser les forêts en l’état.

Ceci est pleinement possible en Guyane, comme nous le détaillons dans notre article dédié aux alternatives à la biomasse énergie.

Quels impacts pour la biodiversité ?

La littérature scientifique est unanime sur le sujet : les plantations énergie empiètent sur les espaces vitaux de non-humains et ont donc un impact négatif sur la biodiversité d’une manière générale5. Certes, il existe des zones plus riches que d’autres, notamment les forêts primaires par opposition aux forêts secondaires, mais en l’absence de cartographie fine de la biodiversité en Guyane, il est impossible de connaître à l’avance les impacts précis des plantations énergie.

De plus, quand bien-même une plantation énergie s’installerait dans une zone pauvre en biodiversité, puisqu’elle se substitue à une partie de la production agricole, elle oblige des agriculteurs à défricher ailleurs pour retrouver la surface perdue.

Quels impacts locaux pour les Guyanais ?

Un réchauffement local

Les végétaux, et a fortiori les forêts, ont un impact direct sur le climat local. C’est notamment pour cette raison que de plus en plus de villes luttent contre les “îlots de chaleur” en se revégétalisant. Tout comme les Caribéens apprécient la présence d’un grand manguier à proximité de leur domicile. Comment cela fonctionne–t-il ?

Un premier facteur est lié au fait que les arbres captent de l’énergie solaire (pour la stocker sous forme de chaînes carbonées comme vu plus haut). Plus d’énergie solaire captée par les arbres, c’est moins d’énergie qui réchauffe le sol.

Un deuxième phénomène est lié à l’« évapotranspiration » des arbres. En effet, en l’absence de cœur, c’est simplement l’évaporation d’eau par les feuilles qui permet à toute la sève de monter à travers les troncs et les branches. En conséquence, les arbres émettent 1000L d’eau par jour en moyenne ! 20 milliards de tonnes d’eau sont ainsi transportées à travers l’Amazonie par ce que certains décrivent comme des “rivières volantes”.

Les “rivières volantes” amazoniennes se dévoilent notamment au lever et au coucher du soleil

Cette transpiration comporte plusieurs atouts fondamentaux :

1. de même que nous sommes rafraichis lorsque notre transpiration s’évapore, celle des arbres emporte avec elle une partie de l’énergie solaire, contribuant au refroidissement local,

2. les “rivières volantes” générées :

-

-

- permettent aux arbres situés sous le vent, donc “en aval” de ces rivières volantes de bénéficier de précipitations,

-

-

-

- provoquent une nébulosité qui réfléchit les rayons du soleil vers l’espace et donc limite le réchauffement local.

-

Se priver d’arbres localement c’est subir tout le contraire : c’est recevoir plus d’énergie solaire et donc plus de chaleur. Les habitants vivant à proximité des plantations verront donc leur environnement local se réchauffer davantage, alors même que le changement climatique affecte déjà tous les Guyanais.

Et on comprend que, en affaiblissant les rivières volantes, on fragilise tous les arbres sous le vent et donc qu’en déforestant sur la bande littorale, on fragilise toutes les forêts guyanaises. Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) remarque d’ailleurs que :

“la déforestation […] en ouvrant la canopée et en favorisant localement les pertes hydriques, favorise la propagation des feux de forêt. De plus, la fragilisation des marges forestières qui résulte du développement de l’agriculture et de l’élevage accroît la sensibilité de la forêt au feu. La diminution de surface et la fragmentation de la forêt réduiront sa résilience, sa biodiversité et sa biomasse, ce qui engendrera une dégradation des sols et une diminution de l’eau disponible.”

Petit à petit le serpent se mord la queue ce qui, alors que le changement climatique s’accentue, peut aboutir à la disparition pure et simple de la forêt, comme présenté plus haut.

Des risques de surconsommation d’eau

En 2017, l’ADEME indiquait que “la mise en cultures [énergétiques] de milieux naturels […] change obligatoirement le cycle de l’eau, quantitativement (modification des besoins des cultures, irrigation, ruissellement, réduction de l’interception…) ou qualitativement (eutrophisation, contaminations…).”. Après analyse de milliers de publications sur le sujet des plantations énergie, l’ADEME relevait que la “conversion d’une forêt ou d’une prairie en cultures énergétiques, par exemple, conduisent dans plus de la moitié des études à augmenter les consommations en eau”5.

En Guyane, la culture de la canne fibre nécessite par exemple beaucoup d’eau. Si à l’heure actuelle les pluies sont encore généreuses, cette dépendance peut être problématique pour un territoire qui souffre d’un déficit hydrique croissant sous la pression du changement climatique et des phénomènes cités précédemment.

Une concurrence avec la production alimentaire

Fin décembre 2023 est entré en vigueur un décret pour la Guyane considérant comme “durable” la biomasse issue de plantations, “si les terres agricoles exclusivement dédiées à la production de biomasse utilisée à des fins de production d’énergie ne dépassent pas 15 % de la « surface agricole utilisée » du territoire, et si la « surface agricole utilisée » à vocation alimentaire reste au-dessus d’un rapport de 12 hectares pour 100 habitant.” (voir notre article)

15% de la Surface Agricole Utilisée (SAU) consacrée à la biomasse énergie représenterait une amputation considérable pour l’agriculture guyanaise, alors que le territoire est en quête d’autonomie alimentaire (actuellement la Guyane assure 80% de ses besoins alimentaires en fruits et légumes frais et 20% pour ce qui est de la viande) et que sa production va être compliquée années après années sous les assauts du changement climatique (sécheresses, inondations).

Par comparaison, l’hexagone bénéficie de 41 ha de SAU pour 100 habitants et 3% de la SAU est consacrée aux agrocarburants.

Concrètement, dans une Guyane peuplée de 300 000 habitants cela signifie que 6 300 hectares pourraient être perdus pour faire des plantations énergétiques. Dans une Guyane peuplée de 428 000 habitants en 2050 (scénario de référence INSEE), ce seraient 9 000 ha qui viendraient manquer à l’agriculture.

Risque d’emploi de pesticides et engrais

L’autorité environnementale soulignait dans son évaluation des conséquences du développement des plantations énergétiques que

“les sols de Guyane sont plutôt pauvres (notamment les sols latéritiques et sableux) et de qualité hétérogène. Les sols de la forêt guyanaise sont particulièrement pauvres en azote, potassium et phosphore d’où une fragilité de cet espace, sur lequel il est difficile d’implanter des cultures après défrichement”

Aussi, il y a fort à craindre que le développement de plantations énergétiques se fasse à grand renfort d’engrais, alors que ces produits, dont dépend notre alimentation, se raréfient5 tandis qu’ils participent activement au changement climatique7.

Par ailleurs, les adventices se développant rapidement en Guyane (notamment Calopogonium mucunoides – Pwa blé) l’enherbement est un problème majeur pour les plantations énergétiques. Aussi, malgré la volonté de se passer de phytosanitaires, les industriels pourraient être tentés de recourir à des pesticides, moins onéreux qu’un désherbage mécanique, pour empêcher les plantes énergétiques d’être étouffées lors de leur croissance.

Les bois ennoyés de Petit Saut

Les impacts sur le changement climatique

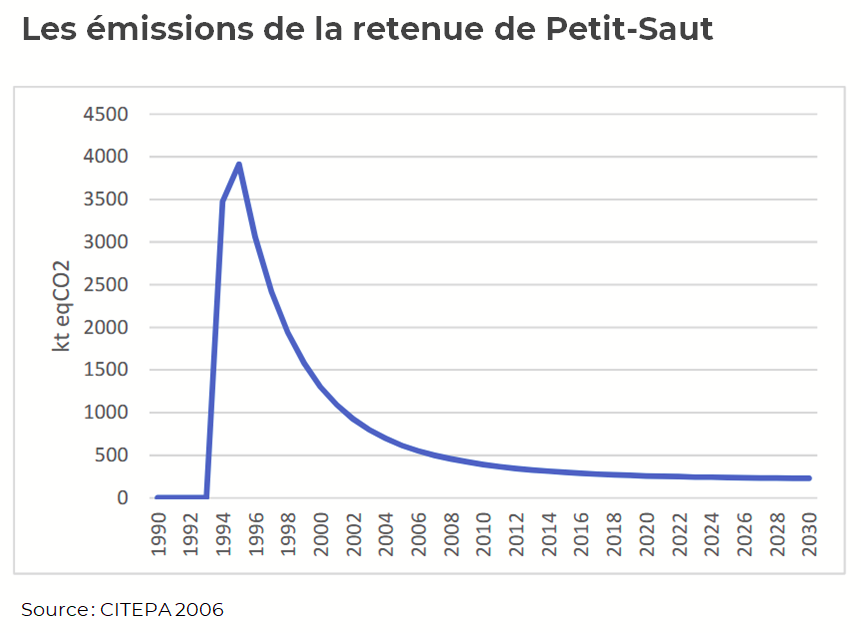

Les émissions du barrage de Petit Saut

Lors de la mise en eau du barrage de Petit Saut 10 millions de tonnes de carbone ont été englouties. Une grande partie s’est rapidement décomposée, conduisant à d’énormes émissions de gaz à effet de serre dans les années 90.

Aujourd’hui le barrage émet toujours mais dans des proportions bien plus faibles qu’autrefois, représentant de l’ordre de 6% des émissions du territoire.

Les travaux réalisés dans le réservoir de Petit-Saut ont montré que ces émissions résiduelles proviennent des sols engloutis, et non pas des arbres. En effet, il existe peu d’espèces capables de dégrader des structures moléculaires telles que la lignine, présente en quantité dans les troncs des arbres, et ce même sous l’eau.

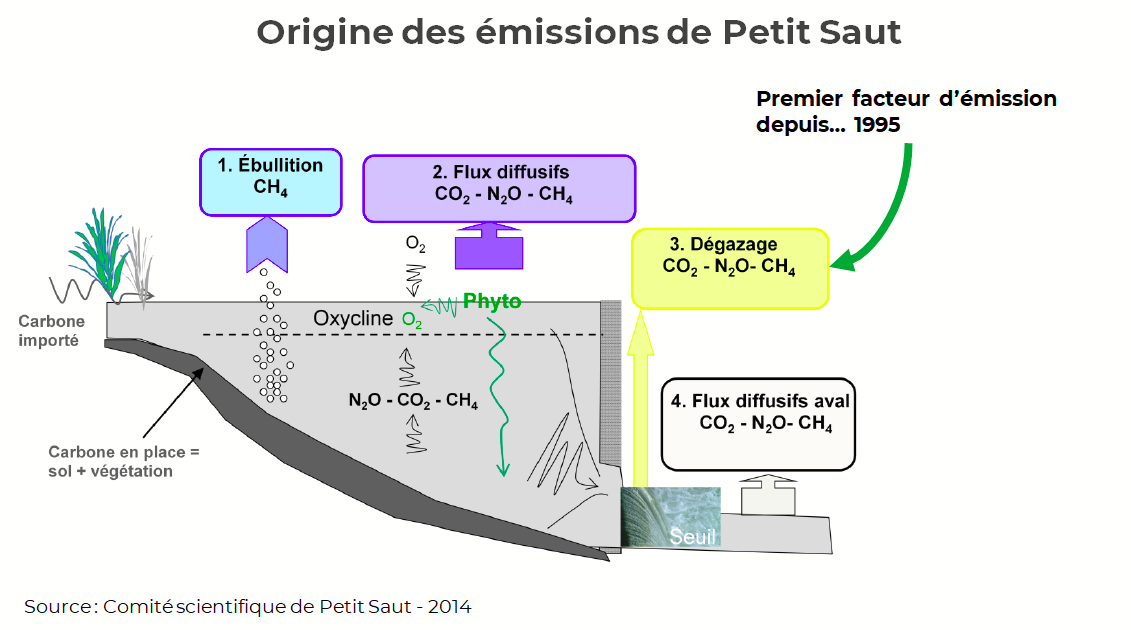

Les gaz à effet de serre de Petit Saut (notamment le méthane) se forment donc en profondeur, s’échappant vers l’atmosphère par 4 voies et selon 3 mécanismes distincts : ébullition (des bulles de méthane remontent du fond et éclatent à la surface de l’eau), diffusion (le gaz dissous passe dans l’atmosphère au niveau de la surface), dégazage (le brassage de l’eau lors du passage dans le barrage (turbine, aérateur) transfert les gaz dissous vers l’atmosphère).

Donc contrairement à une idée partagée, les émissions du barrage de Petit Saut ne proviennent pas des arbres ennoyés. Au contraire même, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a même démontré début 2024 que des biofilms photosynthétiques avaient recouvert les troncs, contribuant à capter du carbone (de l’ordre de 2600 tonnes de carbone par an).

Retirer les arbres de Petit Saut ne va donc pas diminuer les émissions de gaz à effet de serre du lac, et peut-être même les augmenter.

Voyons maintenant quelles seraient les conséquences de la combustion de ces troncs.

Le bilan de la combustion des troncs

Puisque de la biomasse y repousse en permanence, les plantations énergétiques permettent de remplacer durablement les moyens de production fossile. A l’inverse, les bois extraits de Petit Saut ne pourront être brûlés qu’une seule fois. Rien ne repoussera derrière. Il s’agit donc d’une ressource non renouvelable.

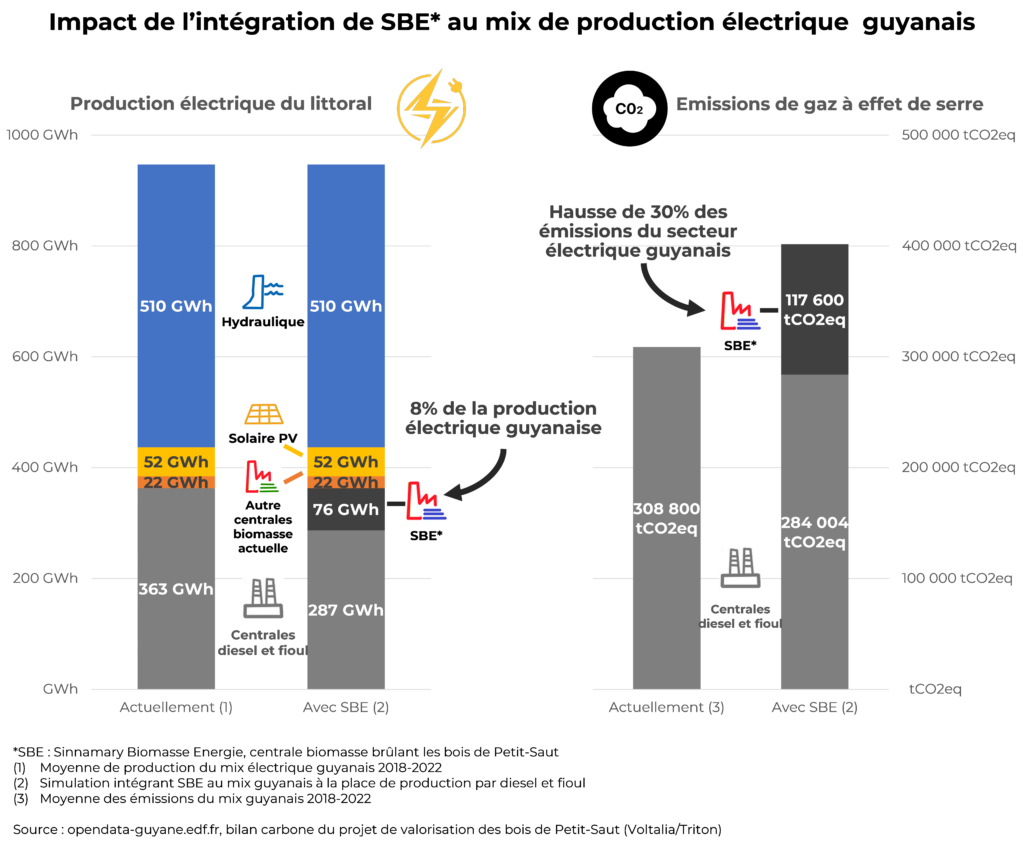

Or, nous avons vu que la production d’électricité à partir de bois est la technique la plus émissive au monde, relâchant de l’ordre de 1,5 kilogramme de CO2 pour chaque kWh produit. Ainsi le projet de Triton est une aberration climatique qui va aggraver drastiquement les émissions de CO2 du territoire et accélérer le réchauffement climatique. Pour avoir un ordre de grandeur : d’après le bilan carbone établi en 2017 par la société Triton dans le cadre de sa demande d’autorisation en préfecture, durant 25 ans la centrale biomasse SBE de Voltalia compte produire 76 GWh par an tout en rejetant 117 600 tonnes de CO2. Or actuellement, d’après EDF, la production électrique de Guyane s’établit ces dernières années en moyenne à 950 GWh en rejetant 310 000 tonnes de CO2 par an7. Le projet de Triton à Petit Saut va donc contribuer à seulement 8% de la production électrique guyanaise tout en augmentant de 30% ses émissions de gaz à effet de serre !

Impacts sur la biodiversité

Début 2024 l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a fait paraître un rapport indiquant que la retenue de Petit-Saut pourrait accueillir la plus grande population de loutres sauvages au monde, avec possiblement 10% des individus de la planète. Cet animal emblématique, troisième plus grand prédateur de Guyane, a connu une réduction de 50% de ses effectifs au cours des 25 dernières années et les projections pour les 25 prochaines années affichent la poursuite de cet effondrement en suivant un taux similaire. Il ne resterait qu’entre 5000 et 7500 loutres géantes dans le monde, classant cette espèce en danger d’extinction sur la liste rouge de l’UICN.

Loutres géantes à Petit-Saut (source : OFB)

L’OFB indique que les loutres se portent bien à Petit Saut en raison d’une abondance de poissons. Cette abondance est elle-même directement reliée à la présence des arbres ennoyés. Les conclusions de l’OFB sont ainsi sans équivoque : une perte de diversité et de quantité de poissons similaire à celle observée dans les zones sans troncs, “pourrait rapidement conduire au déclin, voire à la disparition de cette espèce sur le lac de Petit-Saut”.

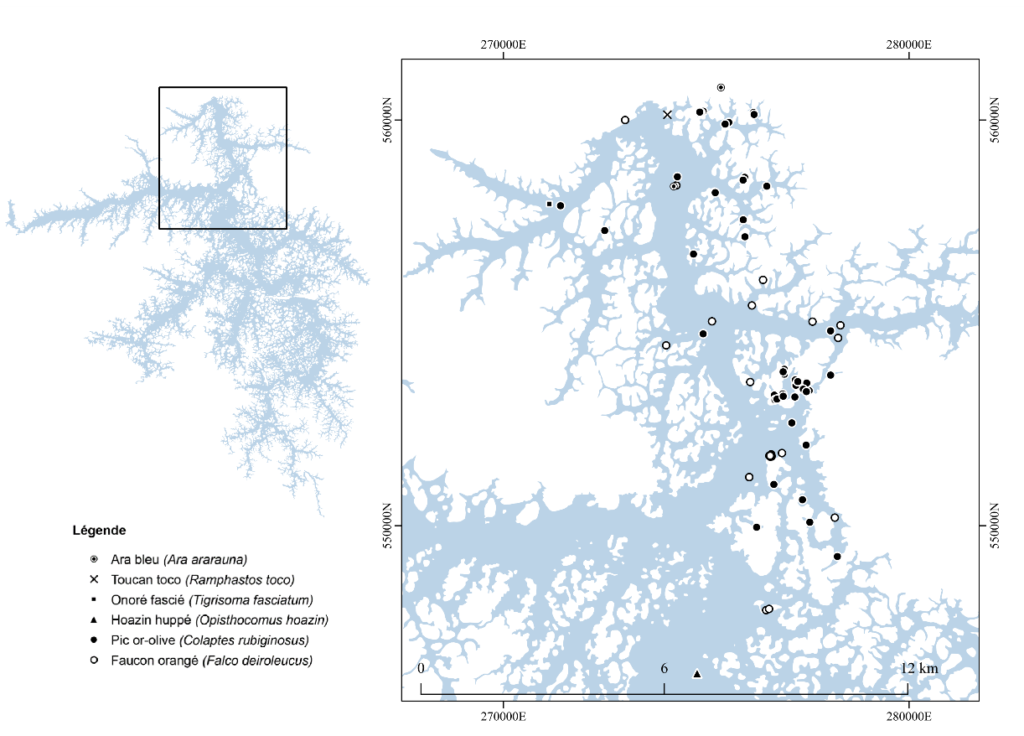

Au-delà de la loutre, d’autres espèces sont menacées par le projet. L’OFB rappelle que 400 espèces d’oiseaux côtoient le lac, dont deux, nichant dans les bois du lac, sont intégralement protégées (ce qui signifie que toucher à son habitat est considéré comme un délit).

Carte de détection des espèces d’oiseaux protégées avec habitat (Article 2 de l’arrêté du 25 mars 2015) sur la retenue de Petit-Saut données compilées à partir de « Faune Guyane » 2017-2023 et du projet BIODIV PETIT-SAUT. (source : OFB)

C’est le cas notamment du Pic Or Olive, dont la présence sur le lac a été attestée à de très nombreuses reprises et qui n’a même pas été répertorié dans les études d’impact de Triton.

Crédit photo : Aud’à la Guyane

L’OFB plaide en conséquence pour

“un état des lieux complet des sites de reproduction et aires de repos utilisés ou utilisables pour l’accomplissement du cycle biologique des espèces […]. A défaut, le risque d’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction proposées et d’atteinte aux espèces est élevé.”

Références

1. ADEME : Vers l’autonomie énergétique en zone non interconnectée (ZNI) en Guyane – Annexes ↑

2. Searchinger et al. : Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests ↑

3. Quantité d’énergie électrique (GWh – MWh – kWh) : la production (par une centrale) ou la consommation (par un foyer, une usine ou un territoire) d’électricité sur une période donnée (jour, année) est chiffrée en watt-heure (Wh). Un Wh correspond à la production ou la consommation d’un watt pendant une heure ce qui représente une très petite quantité d’énergie (c’est ce que consomme une ampoule allumée pendant 10 minutes). Aussi a-t-on couramment recours à des multiples du Wh :

- le kilowatt-heure (kWh ; 1 kWh = 1000 Wh) qui est adapté à la description de la consommation d’un foyer (de l’ordre de 4 000 kWh par an pour un foyer guyanais),

- le mégawatt-heure (MWh ; 1 MWh = 1000 kWh) qui est adapté à la description de la consommation d’une ville

- le gigawatt-heure (GWh ; 1 GWh = 1000 MWh) qui est adapté à la description de la production de centrales électriques et à la consommation annuelle d’un territoire comme la Guyane.

En 2024, le kWh est vendu autour de 0,24 € aux particuliers en Guyane. ↑

4. Mission d’évaluation des gisements et des modes de production de la biomasse pour la production électrique dans les zones non interconnectées : Rapport ↑

5. ADEME et INRAE : Effets environnementaux des changements d’affectation des sols liés à des réorientations agricoles, forestières, ou d’échelle territoriale : une revue critique de la littérature scientifique ↑

6. Vie-publique.fr : Pénurie d’engrais : les mesures européennes pour maintenir la production agricole ↑

7. Commissariat général au développement durable : Les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture ↑

8. Les données de productions et d’émissions des centrales de Guyane sont disponibles en ligne. ↑

| Année | Emissions (kt CO2eq) | Production totale (GWh) |

| 2018 | 285 | 927 |

| 2019 | 385 | 945 |

| 2020 | 353 | 949 |

| 2021 | 263 | 967 |

| 2022 | 258 | 946 |

| Moyenne | 309 000 tCO2eq |

947 GWh |