Notre analyse d’impacts montre que le développement de centrales à biomasse est au mieux sous-optimisé, au pire délétère pour le climat, la biodiversité et la santé humaine. Notre association plaide donc en faveur d’un moratoire. Mais comment répondre alors aux besoins énergétiques d’un territoire en pleine croissance ? Et que faire des milliers de tonnes de bois que l’on compte défricher dans les décennies à venir pour créer des espaces agricoles ?

Le bois : un matériau aux multiples vertus

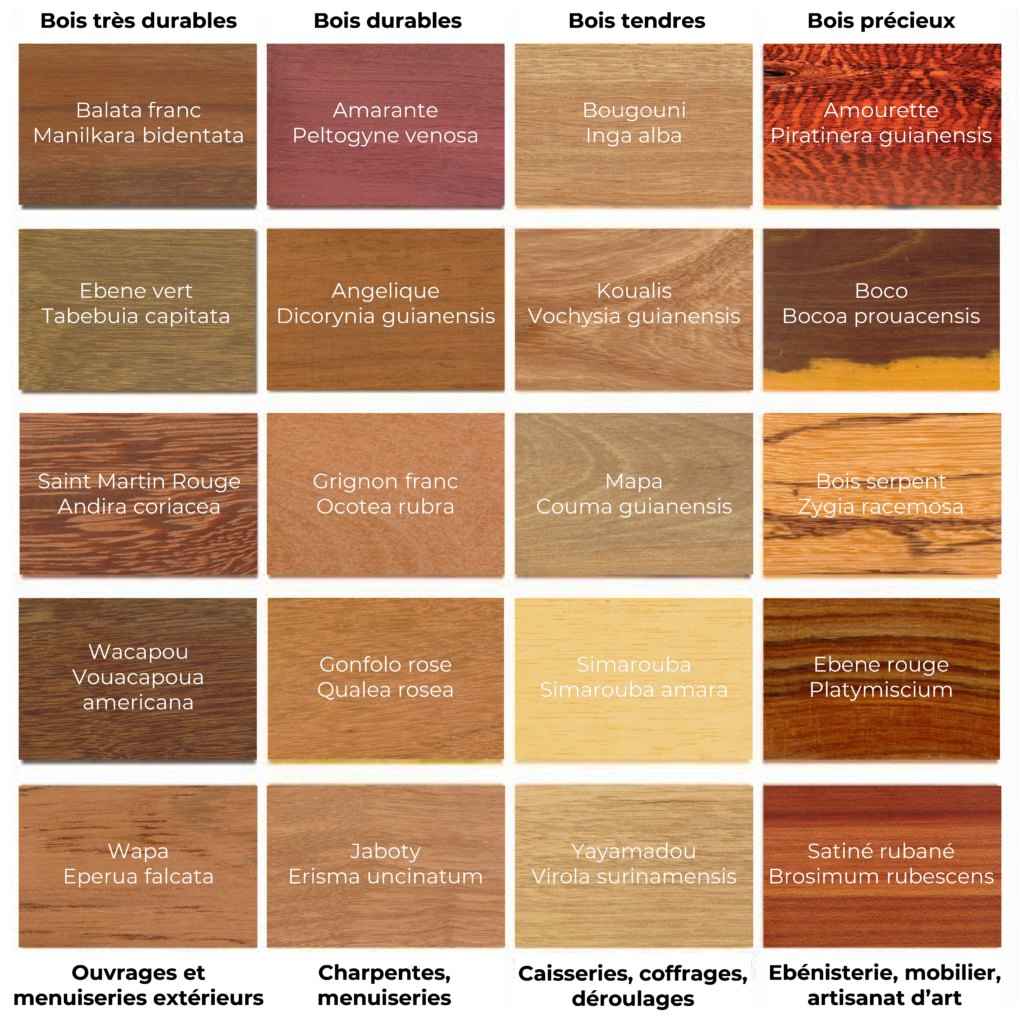

Les idées ne manquent pas pour utiliser les divers produits de défriche. Le Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) indique ainsi que la récolte de bois en Guyane, se concentre sur 5 espèces d’arbres représentant 75% du marché de bois d’œuvre : Angélique, Gonfolo, Grignon franc, Amarante et Balata alors que 90 essences, sur plus de 1600 sont recensées, sont reconnues comme ayant un intérêt commercial.

Illustration de la diversité des essences guyanaises d’après A.Calmont

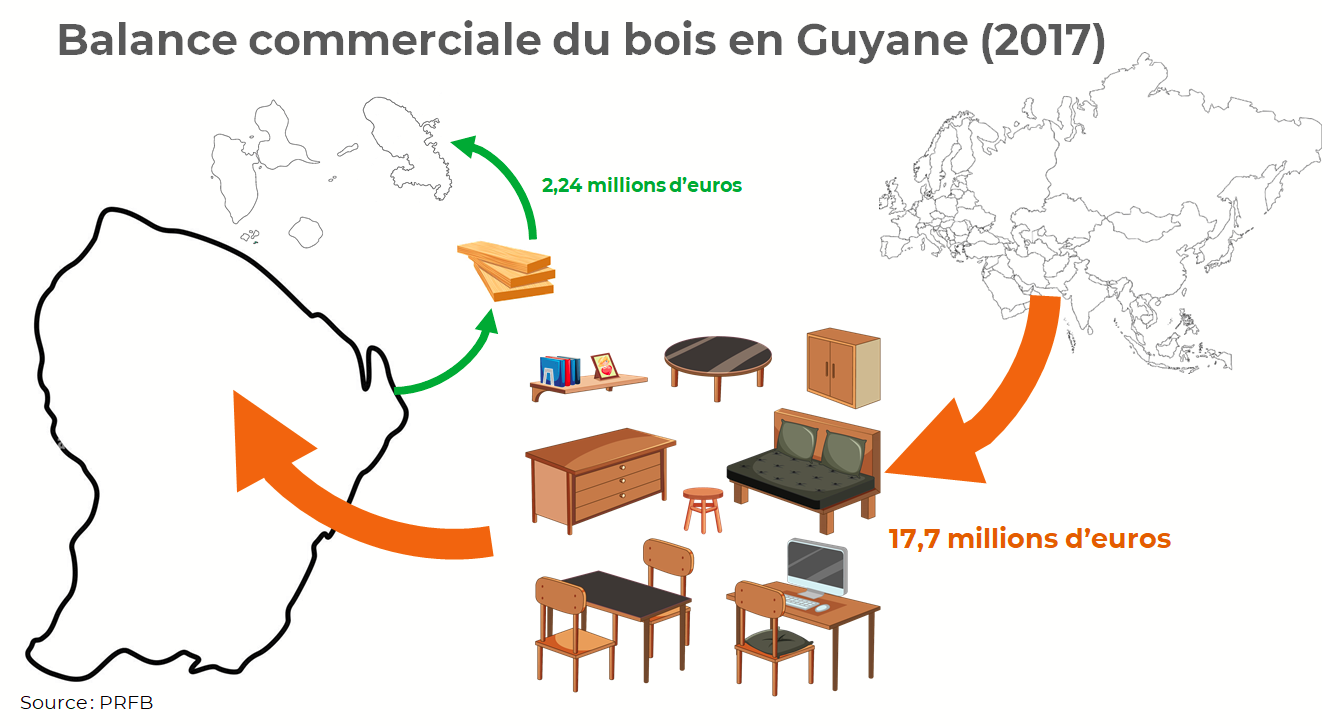

A commencer par l’ameublement : les Guyanais sont paradoxalement équipés avec du bois provenant d’Eurasie alors que l’on brûle cette précieuse ressource dans nos parcelles agricoles et peut-être bientôt en centrale électrique ? Sans compter les économies que pourrait réaliser le territoire, alors que la Guyane dépense quasiment 8 fois plus d’argent à importer des produits en bois qu’elle n’en gagne à l’export1.

De plus, en valorisant mieux les “déchets” de sciage (qui représentent les deux tiers de la matière extraite des grumes), on améliorerait la rentabilité des scieries faisant par là même baisser le coût des actuels produits de sciage, uniquement dédiés à la construction de bâtiments pour l’heure.

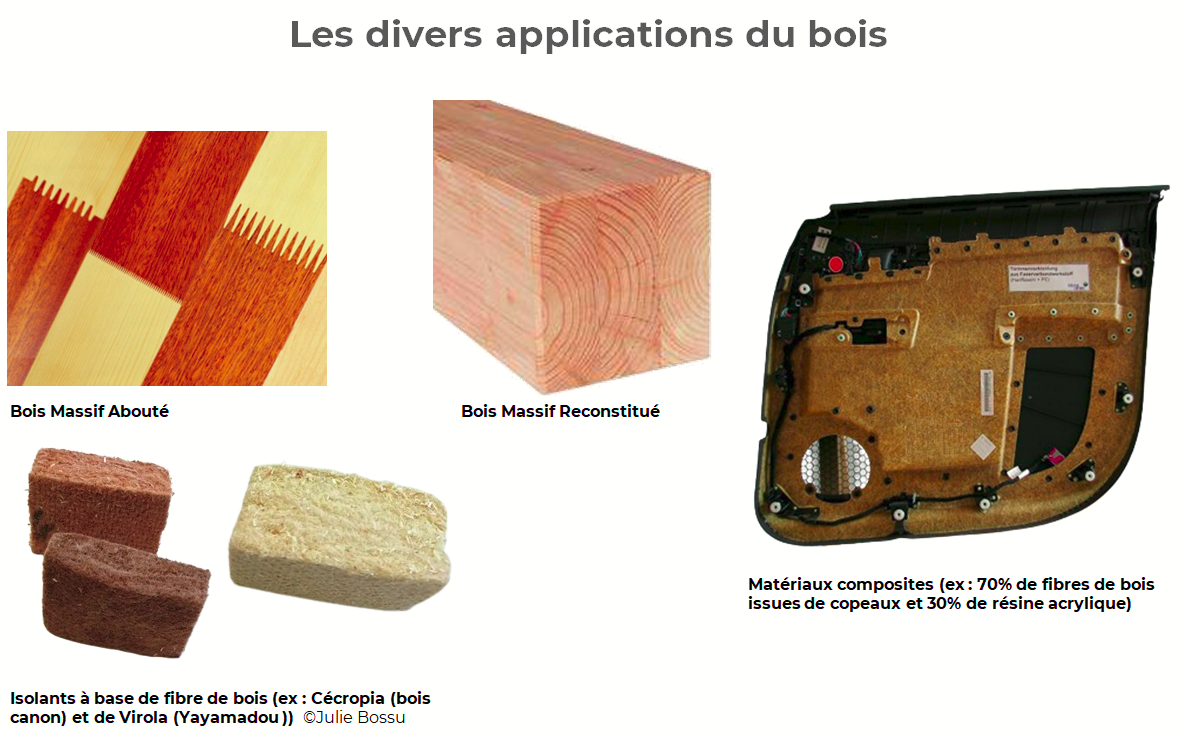

Enfin, les études sur les écomatériaux menées pour le Parc Naturel Régional2 explicitent ainsi de très nombreux usages :

- incorporation de fibre de bois dans les bétons et mortiers,

- panneaux de fibre de bois,

- contreplaqués,

- isolants à base de fibre de bois (vracs ou panneaux semi-rigides)

- bois massif abouté/reconstitué utilisable comme bois de charpente,

- fibre de renfort pour les matériaux composites et les briques de terre crue…

Les tiges de moins de 30 cm de diamètre peuvent même directement servir dans la construction (poteaux, pieux, carbets), sans usinage. Ce sont les “bois ronds”, utilisés depuis longtemps par les peuples autochtones.

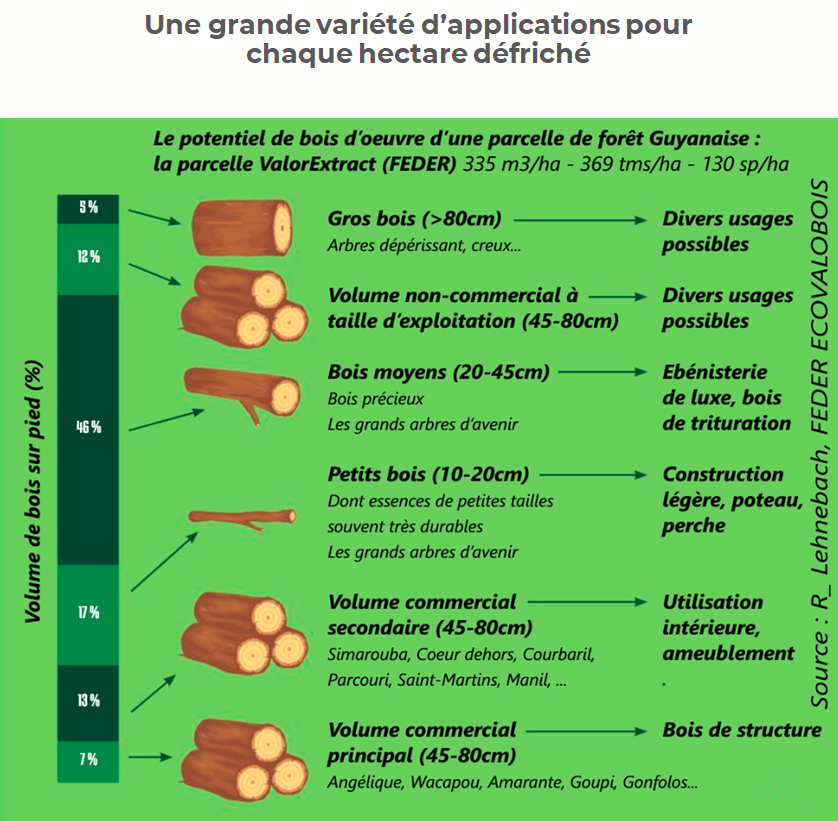

Ainsi, chaque hectare défriché renferme une multitude d’applications qui seraient créatrices d’emploi, amélioreraient la balance commerciale de la Guyane, favoriseraient son autonomie, le tout en évitant de rejeter des gaz à effet de serre.

Source : UMR Ecofog3

Peut-on se passer du pétrole et de la biomasse énergie ?

Hausse démographique et souhait d’amélioration des conditions de vie de la population induisant une consommation énergétique accrue, obligation de se débarrasser rapidement des énergies fossiles, impératif de limiter la déforestation, la situation guyanaise est complexe à bien des égards. Est-il possible de concilier tant d’enjeux ?

Vers l’autonomie énergétique en zone non interconnectée en Guyane

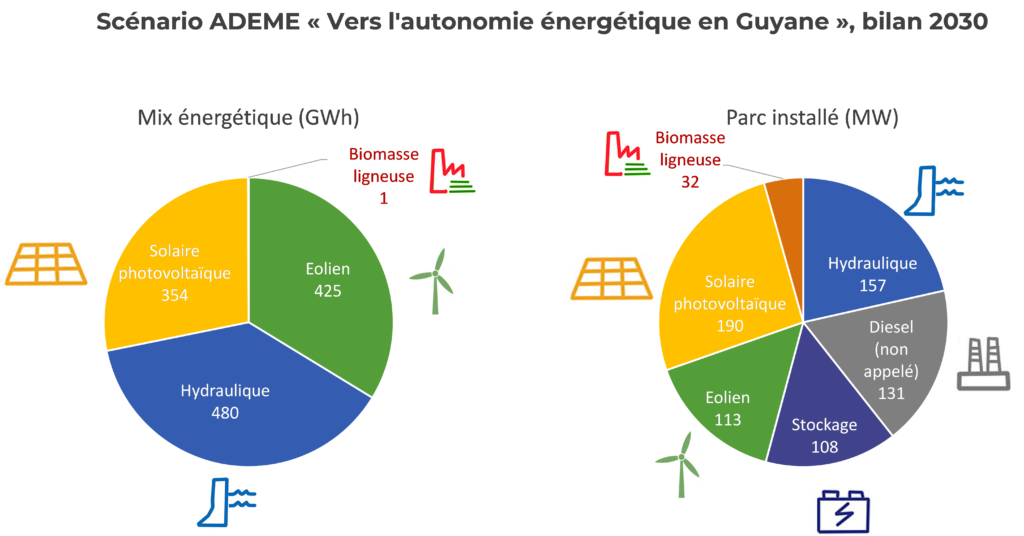

Pour éclairer la problématique énergétique guyanaise, l’ADEME a produit en 2020 un rapport analysant les possibilités afin que le territoire atteigne un mix électrique 100% renouvelable. Dans cet exercice, l’agence propose plusieurs scénarios, certains permettant même de reporter l’intégralité de la consommation de carburant automobile sur une production électrique. Ce dernier cas de figure correspond naturellement au scénario le plus gourmand énergétiquement, avec 1100 GWh4 de production annuelle ce qui correspond à une augmentation de la production de 13% par rapport à 2023.

L’ADEME démontre qu’il serait possible de produire ce volume d’électricité non seulement en se passant complètement du fioul, mais également en s’appuyant très peu sur la biomasse énergie. En effet, la puissance installée se limiterait à 32 MW5 de centrale électrique à biomasse (pour rappel, il y a actuellement 16 MW déjà installés et 20 MW en projet) et ces centrales ne serviraient qu’à produire dans les rares moments où l’eau, le soleil et le vent feraient défaut. Ainsi, la production biomasse avoisinerait 1 GWh par an, soit 0,4% de ce que pourraient produire les 36 MW de centrales annoncés.

Dans un tel scénario, seules 1 600 tonnes de bois seraient brûlées chaque année : c’est ce que l’on récolte habituellement sur une dizaine d’hectares de défriche agricole.

Source : ADEME « Vers l’autonomie énergétique en zone non interconnectée (ZNI) en Guyane »

La production d’électricité s’effectuerait donc principalement à travers le développement des énergies solaires, éoliennes et hydrauliques.

Le potentiel solaire

L’étude estime ainsi qu’il faudrait prévoir une puissance photovoltaïque installée de 190 MWc6 ce qui représente de l’ordre de 120 ha à recouvrir de panneaux solaires. D’après l’ADEME, nul besoin d’aller gagner ces surfaces sur la forêt, puisqu’elle estime à plus de 300 MWc la puissance installable en toiture (résidentiel, tertiaire) et 64 MWc la puissance installable sur des friches industrielles.

De son côté, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en Guyane visait à installer 80 MW d’ici 2023, sans préciser les modalités d’installations (sur toitures ? en lieu et place de forêts ?). A ce jour, 50 MWc sont installés7.

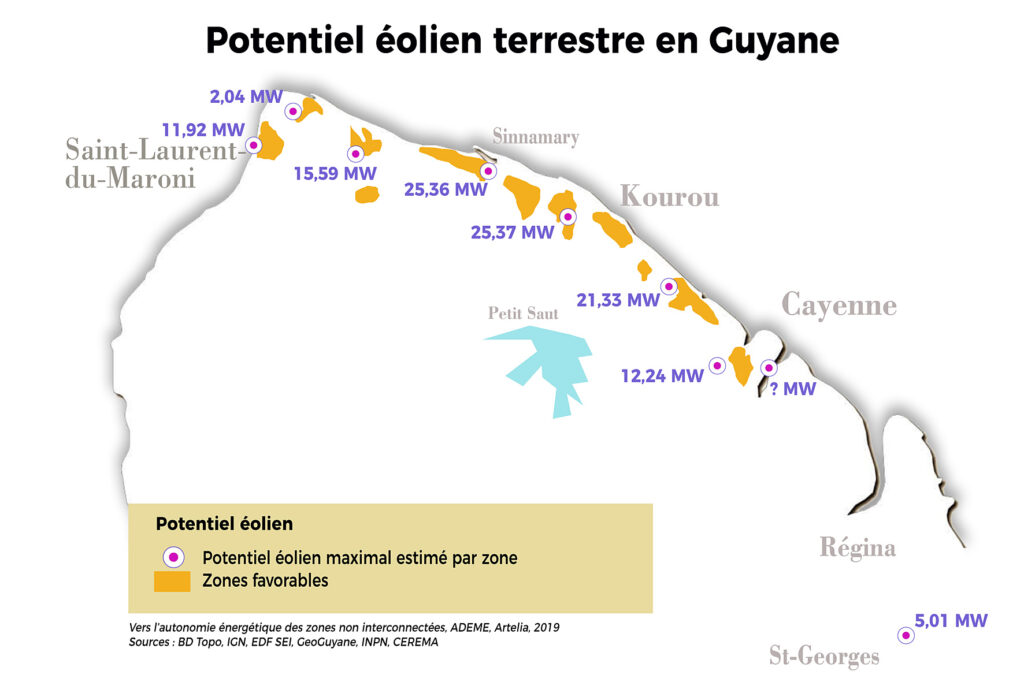

Le potentiel éolien

Pour ce qui est de l’énergie éolienne, les analyses de l’ADEME montrent un potentiel intéressant sur tout le littoral. En tenant compte des espaces de protection de la biodiversité, de la présence de radars et des zones d’habitation, l’étude estime à 130 MW la puissance éolienne qui pourrait être installée en Guyane. Et 113 MW seraient requis dans le scénario “Vers l’autonomie énergétique”.

La PPE visait l’installation de 20 MW d’ici 2023. Aujourd’hui, aucun projet n’a vu le jour.

Source : ADEME « Vers l’autonomie énergétique en zone non interconnectée (ZNI) en Guyane »

Le potentiel hydroélectrique au fil de l’eau

Enfin, l’ADEME invite à s’appuyer sur la force de l’eau pour produire de l’électricité, avec 157 MW de centrales hydroélectriques, ce qui nécessite d’installer 44 MW en plus des 113 MW de Petit Saut. Il ne s’agirait toutefois pas de réaliser de nouveaux grands barrages mais plutôt de réaliser des ouvrages dits “au fil de l’eau”, qui capteraient l’énergie de la Mana, de l’Approuague, du Maroni et de l’Oyapock sans créer de grandes retenues. D’après les travaux menés par l’ADEME, le potentiel hydroélectrique guyanais est estimé à au moins 72 MW.

De son côté, la PPE en Guyane qui juge “extrêmement compétitive” cette source d’électricité (elle n’aurait quasiment pas besoin de subventions publiques), identifie au moins 18 MW de potentiel sur la Mana (Belle étoile, Tamanoir et Bon espoir, Dalles) et 80 MW sur l’Approuague.

Aujourd’hui, seules deux centrales hydrauliques au fil de l’eau sont installées en Guyane :

- la centrale de Saut Maman Valentin (4,5 MW), à Mana, construite et exploitée par Voltalia depuis 2012 et à l’arrêt depuis 20228,

- la centrale de Saut Maripa (1,2 MW), à Saint-Georges, construite et exploitée par EDF depuis 1995.

Source : ADEME « Vers l’autonomie énergétique en zone non interconnectée (ZNI) en Guyane »

La sobriété : la clé pour bâtir une société respectant les limites planétaires

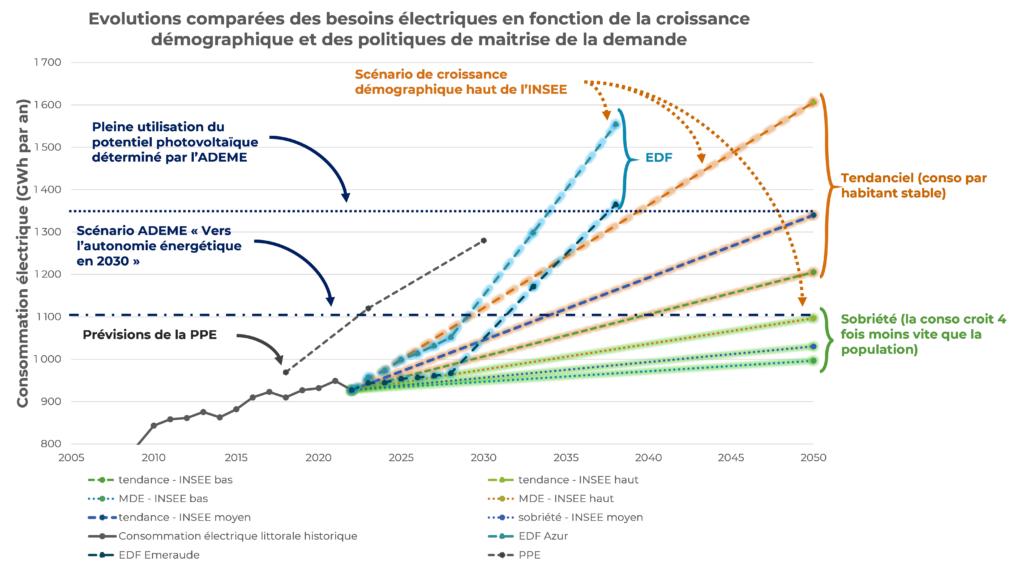

Le développement des renouvelables permet de couvrir un volume limité d’électricité

Le rapport de l’ADEME a cherché à répondre aux besoins guyanais de 2030, ce qui constitue un horizon de temps très court. Comment évoluera la demande ne serait-ce que d’ici 2050 ? Si la consommation électrique croît aussi rapidement que la population, elle pourrait se situer entre 1200 et 1600 GWh d’ici 2050, selon que l’on se réfère aux scénarios bas ou haut de l’INSEE. De son côté, dans ses derniers bilans prévisionnels, EDF table sur une explosion de la consommation, malgré les mesures de maîtrise de l’énergie, et malgré une prévision de consommation des véhicules électrique inférieure au scénario de l’ADEME. Ainsi entre 1350 GWh (scénario de croissance démographique moyenne et croissance économique basse) et 1550 GWh (scénario de forte croissance démographique et économique) seraient consommés dès 2038.

Enfin, remarquons que l’actuelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, qui définit la trajectoire énergétique du territoire, tablait sur une consommation de 1120 GWh dès 2023 et 1280 GWh en 2030. L’erreur d’estimation s’élève ainsi à 20% pour l’année 2023. Ce qui, à l’instar des larges surestimations de croissance démographique, invite à beaucoup de prudence quant aux projections fournies par les institutions du territoire.

Dans tous les cas, ces consommations sont au-dessus des 1100 GWh couverts par le scénario “Vers l’autonomie énergétique en 2030” de l’ADEME. On remarquera à ce propos que le potentiel solaire présenté par l’ADEME (364 MWc) n’est utilisé qu’à moitié (190 MWc) et qu’en utilisant la totalité de ce potentiel on pourrait augmenter la production de l’ordre de 250 GWh pour atteindre environ 1350 GWh à l’échelle du territoire.

Ainsi, d’ici 2050, et en se basant sur les données de l’ADEME, les énergies renouvelables, à commencer par le solaire, pourraient couvrir les besoins guyanais si la consommation par habitant reste stable et que la croissance démographique suit le scénario moyen de l’INSEE.

Il est donc primordial que la consommation d’électricité n’augmente pas plus vite que la population, voire qu’elle progresse plus lentement. Cette dernière hypothèse est envisagée par le scénario “émeraude” d’EDF, pour les cinq prochaines années. Ainsi, jusqu’en 2028, moyennant une politique volontariste de maîtrise de l’énergie, la croissance de la demande électrique pourrait être quatre fois moindre que celle de la population. Si l’on poursuit cette tendance jusqu’en 2050, on s’aperçoit que, indépendamment de la démographie, il serait possible de se contenter du volume de production scénarisé par l’ADEME.

Dissocier les notions, de développement économique et de bien-vivre

La précédente hypothèse revient à dire que la consommation d’électricité par Guyanais doit se stabiliser à la valeur actuelle de 3 700 kWh/habitant voire diminuer, jusqu’à 25% d’ici 25 ans, pour atteindre de l’ordre de 2 500 kWh/habitant. Cette valeur est basse par comparaison avec les pays sur-industrialisés. La France présente une consommation moyenne de 8 000 kWh/habitant/an et a l’objectif d’atteindre 13 000 kWh/an/habitant en 2050 pour respecter ses engagements climatiques. Aussi se demandera-t-on légitimement si l’objectif avancé pour la Guyane est réaliste et s’il remet en cause l’amélioration des conditions de vie des Guyanais.

L’efficacité énergétique en Guyane, des actions nécessaires…

Notons tout d’abord que la Guyane présente encore de grandes marges d’efficience dans son utilisation de l’électricité. Chauffe-eau électriques, climatisation et réfrigérateurs de faible classe énergétique, mauvaise isolation des bâtiments, il serait possible de réaliser des économies d’énergie substantielles à confort équivalent en améliorant l’efficacité énergétique de nos appareils. La Guyane vise d’ailleurs à économiser 110 GWh/an de consommation électrique à travers son programme 2019-2023 de Maîtrise de la Demande en Energie (MDE). Cela représente plus de 10% de la consommation actuelle du territoire.

… mais insuffisantes

Malgré tout, la seule amélioration de l’efficacité énergétique des équipements ne parviendra pas à limiter la hausse de la consommation. En effet, la tendance actuelle est à la multiplication des appareils énergivores, comme les climatisations. Par exemple, en 2023, une campagne de mesure de l’ADEME sur 35 logements de Guyane montrait que les climatiseurs consommaient plus de 1 200kWh/an pour les foyers qui en étaient équipés9. De plus, la Guyane vise à électrifier l’intégralité de ses besoins énergétiques, à commencer par le transport, lesquels ne sont actuellement couverts qu’au quart par l’électricité (voir notre article sur l’énergie en Guyane). Il ne faut pas négliger non plus les effets rebond10 qui peuvent diminuer drastiquement les gains d’efficacité énergétique. Enfin les secteurs industriels peuvent représenter des consommations colossales, notamment la filière minière. Le seul projet Montagne d’Or, heureusement abandonné, aurait consommé à lui seul 160 GWh, soit 17% de la consommation actuelle du territoire11, plus de 500kWh/an/habitant.

Aussi, pour limiter l’inflation énergétique, il faudra intégrer des comportements de sobriété, s’entendant comme une limitation volontaire des productions et des consommations.

Bien-être et sobriété vont de pair

Cette sobriété doit-elle pour autant se traduire par une baisse de la qualité de vie voire une condamnation à la pauvreté ? Nous considérons que non et appelons à un sursaut de réflexion, pour dissocier les notions de développement économique et de bien-vivre.

En effet, alors que les effets secondaires du modèle de développement suivi par les nations sur-industrialisées (pollutions des milieux, changement climatique, effondrement de la biodiversité, …) menacent désormais la survie même de l’humanité, il est urgent de repenser notre rapport à la vie et au bien-être. Le développement économique n’est pas le seul moteur du bien-être des populations et peut même en constituer un frein. Ainsi, en juillet 2024, l’ONU a publié un rapport d’expert concluant que

“La croyance, selon laquelle la croissance économique permettra d’éradiquer la pauvreté mondiale, repose sur un mythe. Elle conduit le monde sur un chemin périlleux. ”.

Reformulons : les intérêts des entreprises et des citoyens ne convergent pas par essence et peuvent même diverger.

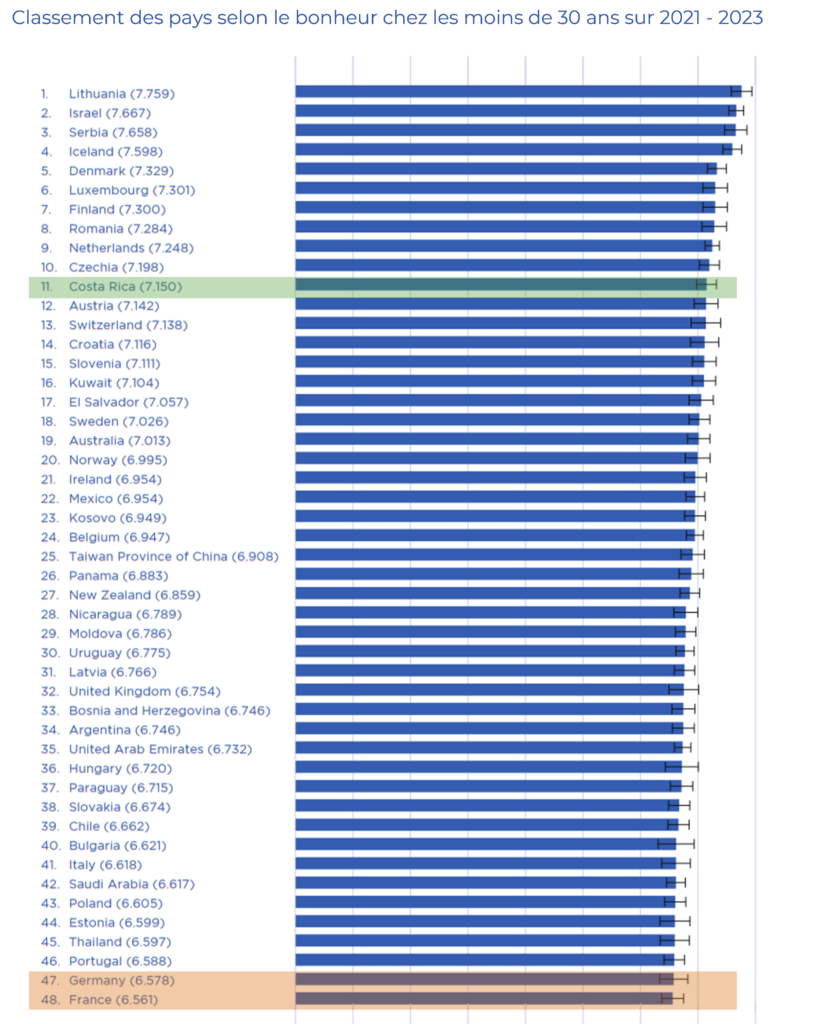

On observe ainsi qu’il est possible d’être heureux dans un pays au développement économique – et donc à la consommation énergétique – limités. Le Rapport mondial sur le bonheur (World Happiness Report, WHP), publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, montre d’ailleurs que, lorsqu’il s’agit d’auto-évaluer la satisfaction d’un citoyen concernant sa vie, le Costa Rica se positionne comme le pays le plus heureux des Amériques, et se place nettement devant la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou même les USA, le pays le plus économiquement développé au monde.

Source : World Happiness Report 2024

Si l’on se concentre sur le bonheur chez les moins de trente ans, il faut même aller chercher du côté de la 48ème place pour trouver la France, tandis que les USA se classent à la 62ème place entre la République Dominicaine et le Pérou.

Source : World Happiness Report 2024

Pourtant, en 2022, le PIB par Costaricien avoisinait les 12 000€/an, ce qui correspond aux revenus moyens des habitants de la Guyane tout comme aux revenus moyens dans le monde. Et le Costa Rica consomme en moyenne 1900 kWh/hab/an d’électricité soit moitié moins que la Guyane littorale (3600 kWh/hab/an).

Comment expliquer cette propension au bien vivre dans ce pays tropical dont la taille (51 000 km²) et l’imposante proportion de forêts (50% du territoire) et de zones protégées (25% du territoire) ne sont pas sans faire penser à la Guyane (84 000 km² dont 96% recouverts de forêt et 50% classés comme zones de protection ou d’intérêt environnemental) ?

Si le rapport WHP de l’ONU démontre que, par ordre d’importance, le revenu par habitant, la capacité à pouvoir être aidé par son entourage, la capacité à choisir ce que l’on veut faire de sa vie et l’espérance de vie en bonne santé expliquent quasiment deux tiers de la note de bonheur attribuée au Costa Rica, ce ne sont pas ces critères qui permettent d’expliquer l’écart avec la France par exemple.

Il semble qu’il faille plutôt aller chercher du côté des ressources naturelles et des relations qu’entretiennent les Costariciens avec leur environnement. En effet, et paradoxalement, ce pays est pauvre en richesses minières et barré sur toute sa longueur d’une chaîne de montagnes qui limitait autrefois les cultures tout en l’isolant du reste des colonies espagnoles. Il a ainsi toujours été maintenu loin des prédations et conflits coloniaux et néo-coloniaux, au point d’hériter du surnom de « Suisse de l’Amérique centrale ». Renonçant d’ailleurs à se doter d’une armée en 1949, le Costa Rica a préféré miser sur un Etat-providence fort (santé, éducation), rappelant les pays scandinaves12.

L’autre raison du bien-être costaricien se situe au niveau du rapport qu’entretiennent les habitants avec leur environnement. Après avoir drastiquement attaqué ses forêts (26% de couverture forestière en 1985), le pays a fait le choix de protéger sa biodiversité exceptionnelle (6% de la biodiversité mondiale) de sorte que les arbres occupent désormais la moitié du pays. Par ailleurs, la totalité de l’électricité du pays est renouvelable, principalement grâce à des barrages hydroélectriques qui produisent trois quarts du courant, aidés par la géothermie et l’éolien.

Aujourd’hui les habitants cultivent notamment le concept de “Pura Vida”, qui désigne une vie faite de simplicité, de gratitude et connectée à l’environnement, et qui fait des envieux à travers toutes les Amériques.

Crédit : Carla Rosch

Aussi, si l’objectif est d’améliorer le bien-être des Guyanais, il semble qu’il faille davantage s’inspirer du Costa Rica que des pays sur-industrialisés. L’extractivisme et la croissance énergétique ne sont pas des prérequis au développement, au contraire, ils aggravent les inégalités tout en dégradant l’habitabilité du territoire. Un scénario de sobriété énergétique n’est donc pas seulement compatible avec une société guyanaise prospère : il est nécessaire.

Références

1. Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Guyane : Programme régional de la forêt et du bois (PRFB)

2. Parc Naturel Régional de la Guyane : Les éco-materiaux et les filières de l’écoconstruction en Guyane : synthèse des connaissances, potentiels de développement et de structuration

3. Unité Mixte de Recherche Écologie des Forêts de Guyane (UMR Ecofog) : Les cahiers d’adaptation aux changements climatiques sur le plateau des Guyanes

4. Quantité d’énergie électrique (GWh – MWh – kWh) : la production (par une centrale) ou la consommation (par un foyer, une usine ou un territoire) d’électricité sur une période donnée (jour, année) est chiffrée en watt-heure (Wh). Un Wh correspond à la production ou la consommation d’un watt pendant une heure ce qui représente une très petite quantité d’énergie (c’est ce que consomme une ampoule allumée pendant 10 minutes). Aussi a-t-on couramment recours à des multiples du Wh :

-

- le kilowatt-heure (kWh ; 1 kWh = 1000 Wh) qui est adapté à la description de la consommation d’un foyer,

-

- le mégawatt-heure (MWh ; 1 MWh = 1000 kWh) qui est adapté à la description de la consommation d’une ville

-

- le gigawatt-heure (GWh ; 1 GWh = 1000 MWh) qui est adapté à la description de la production de centrales électriques et à la consommation annuelle d’un territoire comme la Guyane.

En 2024, le kWh est vendu autour de 0,24 € aux particuliers en Guyane.

5. Puissance électrique (GW – MW – kW) : la puissance d’un moyen de production électrique s’exprime couramment en mégawatt (MW). Cette unité représente la quantité d’électricité qu’une centrale est capable de débiter à un instant donné. Une centrale de 100 MW (comme le Larivot) peut débiter instantanément 10 fois plus d’électricité qu’une centrale de 10 MW (comme une centrale à biomasse ligneuse). Elle aura donc besoin de 10 fois moins de temps pour produire la même quantité d’énergie.

Ainsi, une centrale électrique à biomasse solide de 10 MW qui fonctionne pendant 1 000 heures (40 jours d’affilés), produira 10 MW x 1 000 h = 10 000 MWh = 10 GWh. Une centrale électrique à biomasse liquide de 100 MW qui fonctionne pendant 100 heures (4 jours d’affilés), produira la même quantité d’énergie : 100 MW x 100 h = 10 000 MWh = 10 GWh.

6. Puissance crête (MWc – kWc) : le mégawatt-crête (MWc) est une unité de puissance dédiée aux centrales photovoltaïques. En effet, la production d’un panneau solaire dépendant des conditions d’ensoleillement, une convention d’ensoleillement “standard” a été définie pour déterminer la puissance d’une installation photovoltaïque. Ainsi une centrale d’un MWc délivre un MW si les conditions d’ensoleillement standard sont réunies. Dans la pratique, un MWc installé délivre moins d’un MW à tout instant. Mais cette unité permet de comparer la taille et le potentiel de production des centrales photovoltaïques.

7. D’après EDF : bilan prévisionnel

8. Comptes annuels de la Centrale Hydroélectrique de Saut Maman Valentin

9. ADEME : Réalisation d’une campagne de mesures sur des logements en Guyane

10. Effet rebond : situation où les économies d’énergie ou de ressources initialement prévues par l’utilisation d’une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement compensées à la suite d’une adaptation du comportement de la société. Si par exemple une voiture consomme moins d’essence, on va avoir tendance à parcourir plus de kilomètres avec, ce qui contrebalance l’efficacité énergétique du véhicule et donc les économies escomptées.

11. D’après Programmation Pluriannuelle de l’Energie

12. D’après le National Geographic : Costa Rica : les secrets d’un pays heureux